【必見!】ソフトスキルで実行力を劇的に高める!会議を創造の場に変えるために必要なこととは?

ソフトスキルで実行力を劇的に高める!

~会議を創造の場に変えるために必要なこととは?~

1. ソフトスキルとは何か?

1-1. 会議を支えるソフトスキルの定義と主要要素

会議は、事前に定められた「型」に沿って進行されることで効率的な議論が行われます。しかし、会議が真に創造的で実りあるものになるためには、その「型」を超えて、人と人との交流や感情のやり取りが重要な役割を果たします。ここで言うソフトスキルとは、会議における対話や共感、調整といった人間的な側面を支える能力のことです。

主なソフトスキルの要素は以下の通りです。

- リーダーシップ

参加者の意見を引き出し、会議の方向性を示す力。リーダーが明確なビジョンを提示することで、議論にまとまりが生まれ、創造的なアイデアが湧き出します。 - フォロワーシップ

他者の意見を尊重し、建設的なフィードバックを行う姿勢。参加者が積極的に支え合うことで、全体の議論が深まり、意見のぶれを防ぎます。 - 共感力

他の参加者の感情や立場を理解し、適切に対応する能力。会議内での非言語的なコミュニケーションや微妙なニュアンスをキャッチすることで、対立が生じた際の円滑な調整が可能となります。 - 調整力

意見の違いを和らげ、全員が納得できる結論に向けて意見を収束させる能力。各自の考えを上手にまとめ、合意形成を促進することで、会議の実行力が向上します。

これらのソフトスキルは、会議の「型」によって決められた進行を基盤としながらも、その上で参加者の心や意志を引き出し、創造的な議論へと発展させるために不可欠な要素です。

参考:「デジタルスキル標準」経済産業省もDXにおいてマインド・スタンス(本記事でのソフトスキルと類似)の重要性を訴えています。

1-2. 「型」とソフトスキルの違い

会議を効率的に進めるための基本となる「型」は、あくまで進行のフレームワークを提供するものです。具体的なアジェンダやルールは、会議の流れを整理し、時間内に結論を導くための手段となります。しかし、これだけでは、参加者の多様な意見や創造性を十分に引き出すことは難しいのが現実です。

そこで登場するのが、今回焦点を当てるソフトスキルです。ソフトスキルは、会議における人間的な側面—すなわち、相互のコミュニケーション、感情の理解、信頼関係の構築—を強化し、会議の結果を実行に移すための原動力となります。

- 「型」はルールや手順を示すものであり、定量的な進行をサポートする

例:会議の開始、議題ごとの進行、決定事項の確認など。 - ソフトスキルは、参加者同士の関係性や感情の調整、柔軟な対話を促進する

例:意見の出し合い、対立時の調整、創造的な議論の誘導など。

このように、「型」が会議の基礎を形成するのに対し、ソフトスキルはその上に築かれる人間的なつながりや創造性を担保する要素として機能します。両者は互いに補完し合うことで、より実りある会議運営が実現されるのです。

参考記事:「会議の質を高める実践ガイド~導入・本論・まとめの3段階アプローチで解決する会議運営術~」

2. ソフトスキルが会議に与える影響

会議は単なるルールやアジェンダに沿って進むだけでは、真の成果を生み出しません。多くの人が、会議中に「もっと自由に意見を交わせたら…」と思った経験があるのではないでしょうか。ここでは、ソフトスキルがどのようにして創造性を引き出し、チームの連携や信頼を築くかをご紹介します。

2-1. 創造性と合意形成の向上

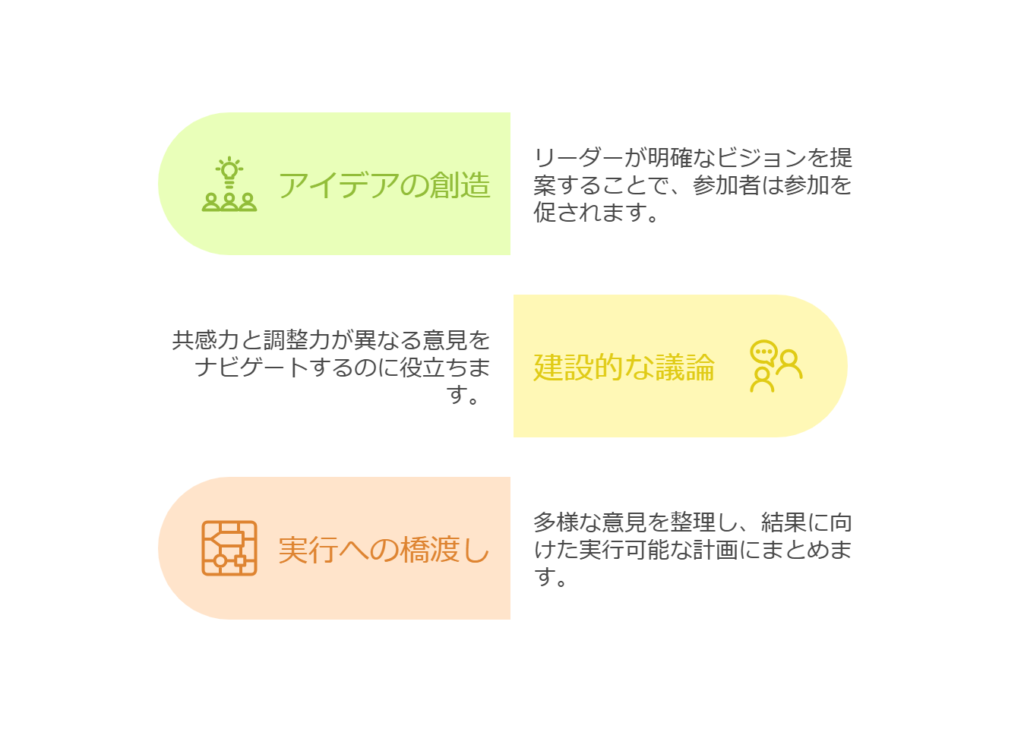

- 多様なアイディアの創出

リーダーが明確なビジョンを提示することで、参加者は自信を持って自分の考えを述べることができます。普段は控えめなあなたの斬新な意見も、安心して発言できる環境が整えば、自然と出やすくなります。こうして、会議の場には普段は隠れている斬新な視点が集まり、議論の幅が広がるのです。 - 建設的な議論の促進

共感力と調整力が働くことで、意見の対立があっても、互いの視点を尊重しながら議論が進められます。議論の中で、異なる意見がぶつかり合うことは決して悪いことではなく、それが合意形成へと導かれる大切なプロセスです。こうした環境では、最終的に全員が納得できる結論に近づけるのが実感できるでしょう。 - 実行への橋渡し

会議で出た多様な意見を整理し、具体的なアクションプランへとまとめることで、議論が実際の成果に結びつきます。あなたの提案がただのアイディアで終わるのではなく、現実のプロジェクトに反映されるための架け橋として、ソフトスキルは大きな役割を果たします。

2-2. チームの連携強化と信頼構築

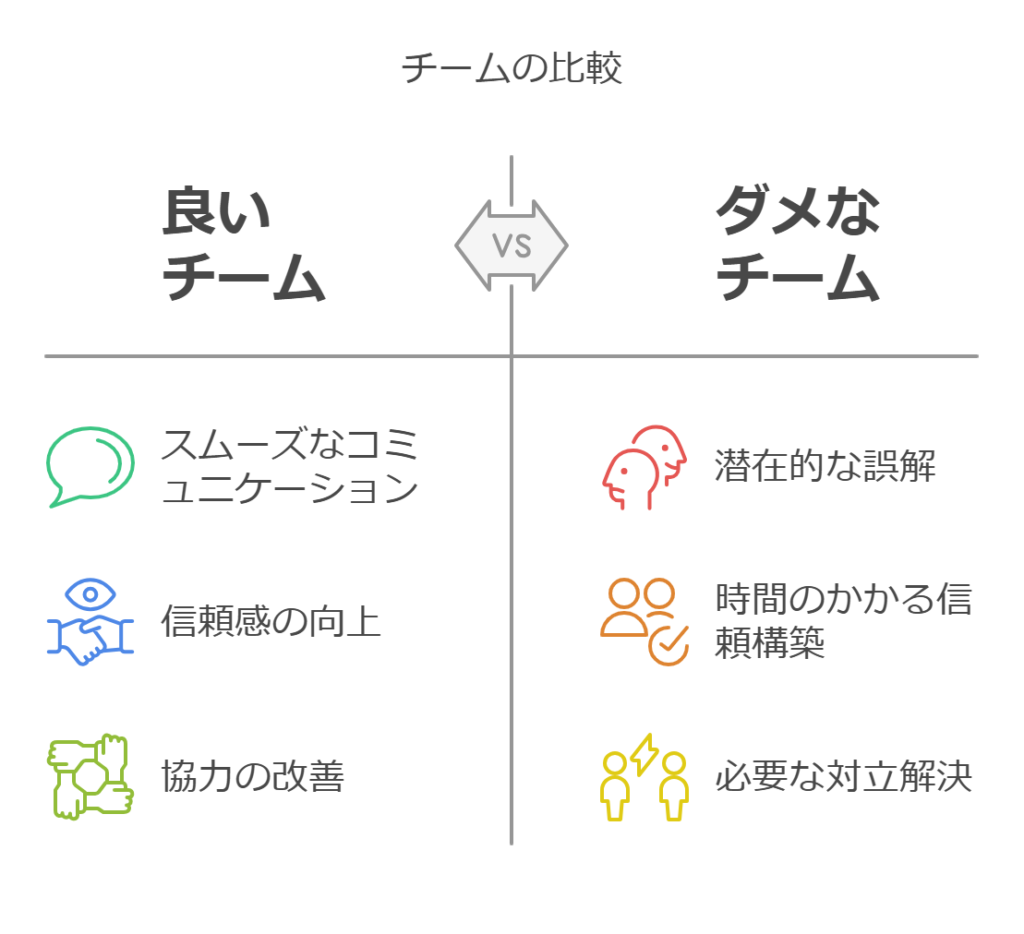

- 効果的なコミュニケーションの促進

言葉だけでなく、表情や身振りといった非言語コミュニケーションも、チーム内の理解を深めるために不可欠です。たとえば、相手のうなずきやアイコンタクトから、本音や微妙なニュアンスを感じ取ることができれば、情報の伝達が格段にスムーズになります。 - 信頼感の醸成

信頼感は言葉で表現しにくいものですが、日々の会議の中で少しずつ積み上げられていきます。率直な意見交換や、互いの意見に対するリスペクトがあると、自然と「このチームなら任せられる」と感じられるようになります。こうした信頼がある環境では、会議後のフォローアップも円滑になり、各メンバーが安心して業務に取り組むことができます。 - 連携の強化と協働の推進

調整力が発揮されると、意見の対立が早期に解消され、全員が同じ目標に向かって動きやすくなります。チーム全体が自分の役割を再確認し、連携して成果を生み出すことができれば、会議の結果がより実行に移される可能性が高まります。実際、こうした協働意識が高い環境では、プロジェクトがスムーズに進むと感じる方も多いはずです。

この章では、ソフトスキルが会議の中で創造性を引き出し、合意形成を促進するだけでなく、チーム全体の連携や信頼を強化する効果について解説しました。これらのスキルは、あなたの会議運営において、単なる情報交換の枠を超えて、実際に成果を生む原動力となります。次章では、こうしたソフトスキルを具体的な実践アプローチにどのように落とし込むか、さらに詳しく探っていきます。

3. 会議を創造的な場に変える実践アプローチ

会議を単なる定例の集まりから、斬新なアイディアや解決策を生み出す創造的な場へと変えるためには、参加者一人ひとりの役割が重要です。ここでは、リーダーシップとフォロワーシップの重要性、そして対話促進と非言語コミュニケーションの活用について詳しく見ていきます。

3-1. リーダーシップとフォロワーシップの重要性

フォロワーシップの役割

- リーダーの示す方向に対して、積極的に支援や補完を行い、会議を前向きな議論へと導く力です。フォロワーは、リーダーのアイディアに対して建設的なフィードバックを行い、また自らの視点を加えることで、より深い議論を生み出します。

リーダーシップの役割

- 会議の始動時に明確なビジョンや目的を提示し、全体の方向性を示すことで、参加者は安心して意見を出し合う土台が作られます。リーダーは単に指示を出すだけでなく、自ら率先して対話を促し、議論の中に潜む可能性を引き出す役割を担います。

3-2. 対話促進と非言語コミュニケーションの活用

対話促進のテクニック

- 会議中に全員が意見を出しやすい雰囲気を作るため、アイスブレイクや小グループディスカッションを取り入れると効果的です。リーダーは「皆さんはどう考えますか?」などのシンプルな問いかけで対話を促し、各メンバーの意見を引き出す役割を担います。こうして、参加者同士が自然に互いの視点を共有できる環境が生まれ、議論の幅が広がります。

非言語コミュニケーションの活用

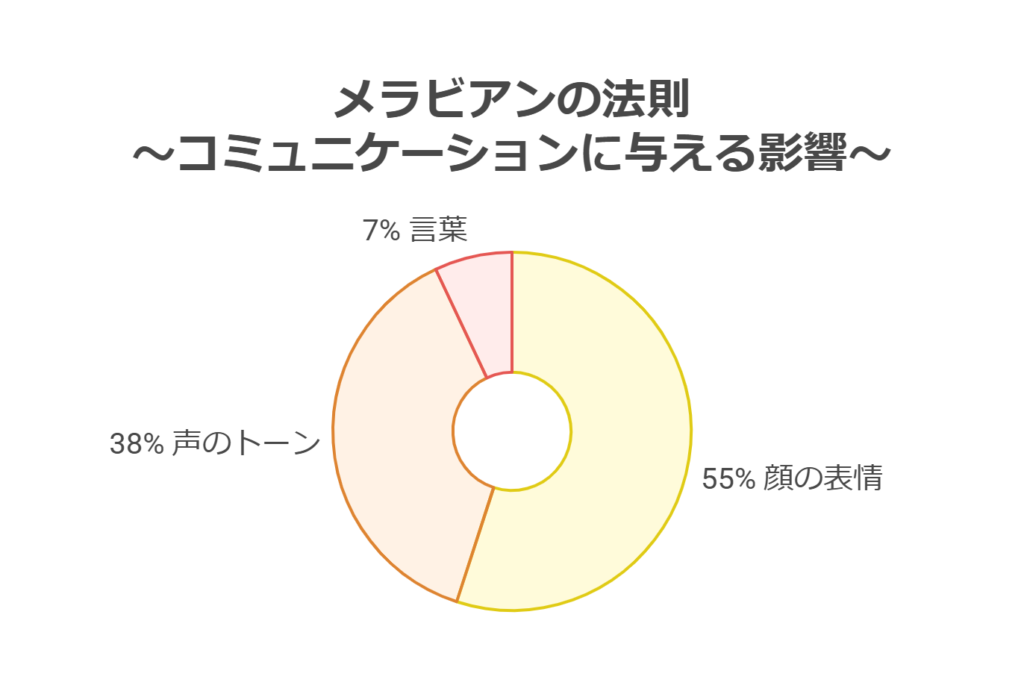

- 言葉だけでなく、表情や身振り、声のトーンといった非言語的な要素は、会議におけるコミュニケーションで非常に大きな役割を果たします。よく引用されるメラビアンの法則によれば、伝える感情や印象のうち、約55%が顔の表情、38%が声のトーン、そしてわずか7%が言葉そのものであると言われています。

参加者が相手の非言語的サインに敏感になることで、微妙な感情や意図が伝わりやすくなり、議論中の緊張が和らぎ、自然な対話が促進されます。たとえば、うなずきや微笑みが、相手への理解や共感を示すと同時に、会議の雰囲気を穏やかに保つ効果があります。こうした非言語コミュニケーションの積み重ねが、チーム全体の信頼感を高め、会議の成果を実行に移す力となるのです。

このセクションでは、対話を促すためのテクニックと、非言語コミュニケーションがどのように会議の質を向上させるかを解説しました。これらのアプローチを取り入れることで、会議はただの情報交換の場から、創造性と実行力を兼ね備えた有意義なプロセスへと進化します。次章では、これらのソフトスキルを実践的な方法に落とし込む具体的なアプローチをさらに詳しく探っていきます。

4. ソフトスキル向上のための取り組み

会議の質をさらに高めるためには、ソフトスキルの向上が欠かせません。ここでは、定期的なフィードバックとワークショップ、そしてメンター制度を活用した実践的なスキル習得の取り組みについて解説します。これらの取り組みは、日々の業務の中で実践的に磨かれる能力をさらに強化し、チーム全体の成長に直結します。

4-1. 定期的なフィードバックとワークショップ

- 定期的なフィードバックの実施

- 会議終了後に、参加者同士で感想や改善点を共有するフィードバックセッションを設ける。

- このフィードバックは、良かった点だけでなく、改善すべき点も具体的に挙げることで、次回以降の会議の質向上につながる。

会議が終わった直後にフィードバックを行うことで、各メンバーは自分の発言や行動を振り返る機会が得られます。例えば、「自分の意見が十分に伝わらなかった」と感じた場合、その原因を明確にし、次回はどのように改善できるかを具体的に考えることができます。こうした積み重ねが、個々のソフトスキル向上に寄与し、結果としてチーム全体のコミュニケーション力や創造性の向上へとつながります。

- ワークショップの実施

- 定期的に、コミュニケーションやリーダーシップに関するワークショップを開催し、実践的なスキルを磨く。

- ワークショップでは、ロールプレイやケーススタディを通じて、実際の会議シーンに近い状況でスキルを試すことができる。

ワークショップは、机上の理論だけでなく、実践を通じて学ぶ絶好の機会です。実際にシミュレーション形式のディスカッションを行うことで、参加者は自分の強みや改善点を体感し、具体的なスキルアップに取り組むことができます。これにより、会議での対話や調整の能力が着実に向上していきます。

4-2. メンター制度による実践的なスキル習得

- 経験豊富なメンターの指導

- 経験豊かな先輩や専門家が、若手メンバーに対して、会議での効果的なコミュニケーション方法や意思決定プロセスを指導する。

- メンターは、日常の業務の中で直接フィードバックを行い、具体的な改善策や成功事例を共有する役割を担う。

- 定期的なコーチングセッション

- メンター(OJTトレーナー)とメンティー(トレーニー)が定期的に一対一でセッションを行い、個々の課題に合わせたアドバイスや実践指導を受ける。

- これにより、メンティーは自分の課題を明確にし、実際の会議での応用に向けたスキルを段階的に習得する。

メンター制度は、組織内の知見を次世代に伝える有効な手段です。先輩の実践的なアドバイスや、リアルな経験談を聞くことで、若手メンバーは自身のコミュニケーションスタイルを見直す機会を得られます。実際、メンターからの具体的な指導は、自分の強みや改善点を客観的に理解する助けとなり、会議でのパフォーマンス向上に直結します。

このような定期的なフィードバックとワークショップ、そしてメンター制度の活用は、日々の業務の中でソフトスキルを実践的に磨き、会議の質を向上させるための重要な取り組みです。次章では、これらのソフトスキルの向上が、実際にどのようにして会議を革新し、組織全体の成長に寄与するのかを、具体的な事例を交えて探っていきます。

5. まとめ:ソフトスキルで会議の未来を切り拓く

会議の進行における「型」と、人と人とのつながりを深めるソフトスキルは、組織の成長に直結する大きな要素です。ここでは、日々の努力が組織成長に与える影響と、今後の会議運営に向けた提言をまとめました。

5-1. 日々の努力が組織成長に与える影響

- 個々の成長がチーム全体を強化する

毎日の会議やフィードバックの積み重ねは、個々のソフトスキルの向上に直結します。リーダーシップやフォロワーシップ、共感力が磨かれることで、議論の質はもちろん、チーム全体の連携や信頼感が高まります。 - 創造的な議論が新たな価値を生み出す

自由な意見交換と建設的な対話は、単なる情報交換を超えて、革新的なアイディアを生み出します。こうした創造性は、最終的に具体的なアクションプランへと結実し、組織全体の成長エンジンとなります。 - 信頼と協働が実行力を向上させる

日々のフィードバックやワークショップ、そしてメンター制度を通じて築かれる信頼関係は、会議後の実行力を高めます。各メンバーが自分の役割を理解し、積極的に協力することで、プロジェクトの成功率が大幅に向上します。

日々の地道な努力が、ひとりひとりの成長を促し、ひいては組織全体のパフォーマンス向上へとつながるのです。

5-2. 今後の会議運営に向けた提言

- ソフトスキルの育成を継続的に推進する

会議の質を高めるためには、定期的なフィードバック、ワークショップ、そしてメンター制度の活用が不可欠です。これにより、参加者全員が自分自身の強みや改善点を見直し、日々のコミュニケーションがより効果的になります。 - 対話と非言語コミュニケーションを重視する

会議は、言葉だけでなく、表情や声のトーンなど非言語コミュニケーションも重要です。これらを意識した環境づくりにより、参加者同士の理解が深まり、議論がスムーズに進むことで、合意形成がより迅速かつ確実に行えるようになります。 - 「型」とソフトスキルのバランスを意識する

定められたアジェンダやルール(「型」)は会議の基盤ですが、その上で参加者の感情や意見を引き出すソフトスキルが組み合わさることで、会議の真の価値が発揮されます。これにより、会議は形式的なものではなく、実践的な成果を生み出すクリエイティブな場へと変わります。

これからの会議運営において、各自が自分のソフトスキルを意識しながら、チーム全体の連携と信頼を深めていくことが、組織の未来を切り拓く鍵となるでしょう。

【aundのご紹介】

株式会社aundは、会議運営や組織の成長における実践的なノウハウを提供し、企業の現場で確かな成果を生み出すサポートを行っています。今後も、実践的なアプローチを通じて、会議の未来を共に切り拓いていきます。

何か会議や、チームや組織にお困りのことがあれば気軽にご相談ください。

初回相談は無料で1時間承ります。

関連記事:

「無駄な会議を価値ある時間へ!企業変革を促す「会議の力」とは? ~無駄を価値に変える組織の会議戦略~」

「企業成長のカギは組織構造と会議にあり! 成長する組織の仕組みを徹底解説」