犬と猫の地域包括ケアをめざして――第2回 ファシリテーション記録(2025年10月20日)

神奈川県・大和市で犬猫の緩和ケアに取り組む

犬猫の緩和ケア 代表・吉田さん(https://inunekokaigo.com/hp/)と、

獣医師・飼い主向けアプリを開発する e-PON代表・鷲沼さん(https://e-ponvet.com)との

第2回セッションを、10月20日(月)13:00〜実施しました。

前回に続き、「犬猫の地域包括ケアプロジェクト」の事業構想を具体化していくプロセスとして、

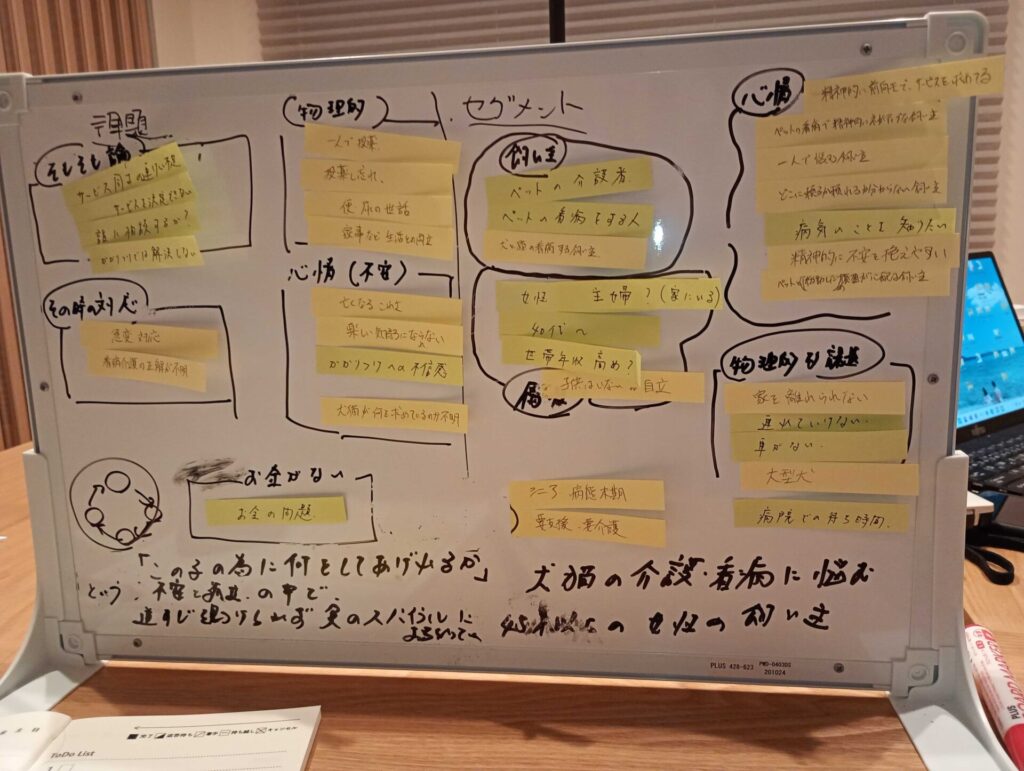

今回は プロブレムインタビュー設計の前段階 にあたるワークを行いました。

■ セッションの目的

目的: プロブレムインタビューができる段階までビジネスの骨格を明確にする

そのために、まず「リーンキャンバス」を活用し、

ビジネスモデルを構成する要素――顧客セグメント、課題、価値提案など――を

可視化していくところからスタートしました。

ここで強調したのは、どんなサービスも「顧客の課題」から始まるということ。

課題を見誤れば、どんなに優れた仕組みも届きません。

だからこそ、顧客像と課題の解像度を高めることが、すべての出発点です。

■ 顧客と課題の深掘り

ふたりには、付箋を使って思いつく限りの顧客像と課題を出してもらいました。

それぞれの視点を重ねながら、「自分にはなかった視点」を発見していく。

この過程こそが、まさに共創の第一歩です。

対話の進め方には、ノルウェー式対話法の「Me → We → Us」を取り入れました。

個人の想い(Me)から始まり、他者と共有(We)、チームの共通認識(Us)へと育てていく。

この流れを通じて、ふたりの描く“顧客像”が少しずつ輪郭を帯びていきました。

■ 顧客像(セグメント)

- 飼い主:ペットの介護・看病をしている人

- 属性:女性・主婦・40代後半以降/世帯年収高め/子どもは独立または不在

- 心情:

・精神的に不安を抱えやすい

・病気や介護の情報を求めている

・「誰に頼ればよいか」がわからない

・ペットへの負担や死への恐怖を抱いている

・信頼できる支援を求めている - 物理的制約:

・家を離れられない/車がない/大型犬での移動困難

・病院での待ち時間が長い

→ 「犬猫の介護・看病に悩む45歳以上の女性飼い主」 が主要ターゲットとして明確になりました。

■ 顧客の抱える課題

- 構造的課題:サービス間の連携がない(例:持病のある犬のトリミングなど)

- 意思決定の課題:どのサービスを選べばよいかわからない

- 情報・相談の課題:かかりつけ医では解決しない/相談先が不明確

- 行動上の課題:投薬・介護・生活との両立が難しい

- 感情的課題:喪失への恐怖、かかりつけへの不信感、前向きになれない気持ち

- 経済的課題:費用面での不安

そして、これらを統合したひとつのキーワードが浮かび上がりました。

「この子のために何をしてあげられるか」わからないという不安と孤立の中で、

道筋を見いだせず、負のスパイラルに陥っている。

この一文こそが、今後のプロブレムインタビューの核心となる仮説です。

■ ファシリテーションの視点

今回の焦点は、「共感を構造化する」ことでした。

共感をただの感情で終わらせず、観察・言語化・整理を通じてチームの共通理解に変える。

このステップが、後の検証やビジネスデザインの精度を決定づけます。

個人的には、ペットを飼う幸福の裏に「喪失」という避けられない現実があること、

そしてその痛みの中にこそ“新しい支援”の可能性があると感じました。

亡くなった後も、その子が飼い主にとって“温かい存在であり続ける”ための仕組みをつくる。

このプロジェクトの意義を、あらためて胸に刻んだ時間でした。

■ 今後の予定

次回は、ペルソナ設計とカスタマージャーニーづくり。

本日整理した顧客像と課題をもとに、

飼い主がどんな体験を経て支援にたどり着くのかを描き出していきます。

1回目の投稿:https://aund.jp/archives/2020

関連サービス:

「デザイン思考」https://aund.jp/service/design-thinking

「デザインスプリント」https://aund.jp/service/design-sprint