ファシリテーターが導く実践的アプローチ!会議を変革するファシリテーションとは!?

ファシリテーターが導く実践的アプローチ!

~会議を変革するファシリテーションとは!?~

目次

1.ファシリテーションとは何か?

2.ファシリテーターに求められる4つの要素

3.会議を変革する実践テクニック

4.非言語コミュニケーションとメラビアンの法則

5.まとめ:ファシリテーションで組織の未来を切り拓く

1. ファシリテーションとは何か?

ファシリテーションとは、会議やグループディスカッションを円滑に進めるための技術とアプローチを指します。もともとの語源はラテン語の「facilitas」で、「容易にする」「促進する」という意味が込められています。つまり、ファシリテーターは会議の中心的な“主役”ではなく、あくまで裏方として、参加者全員が主体的に意見を出し合い、目標に向かって進む場を作り出す存在です。

1-1. ファシリテーターの役割と重要性

ファシリテーターは、会議の「司令塔」としての役割を担いつつも、決定権を振りかざすのではなく、参加者同士のコミュニケーションを活性化させ、議論を促進することに重きを置きます。具体的には、以下のようなポイントが挙げられます。

- 場の雰囲気づくり

参加者全員が安心して発言できる環境を整えることが、ファシリテーターの最初の使命です。緊張感をほぐすアイスブレイクや、発言の機会を平等に与える工夫などを通じて、会議への参加意欲を高めます。 - 議論の軌道修正

会議が脱線しそうなときや、意見の衝突が起きたときには、ファシリテーターが中立的な立場で議論を整理し、再び合意形成に向けて進むように導きます。 - 多様な意見の取りまとめ

一部の人の意見だけに偏らないよう、全員の視点を引き出し、必要に応じて複数のアイデアを整理・統合して合意形成を促します。こうしたプロセスが、より豊かな成果を生む鍵となります。

ファシリテーターの存在が重要なのは、会議が単なる情報共有や指示伝達の場にとどまらず、参加者全員の知恵を結集させる創造的なプロセスへと変化するからです。

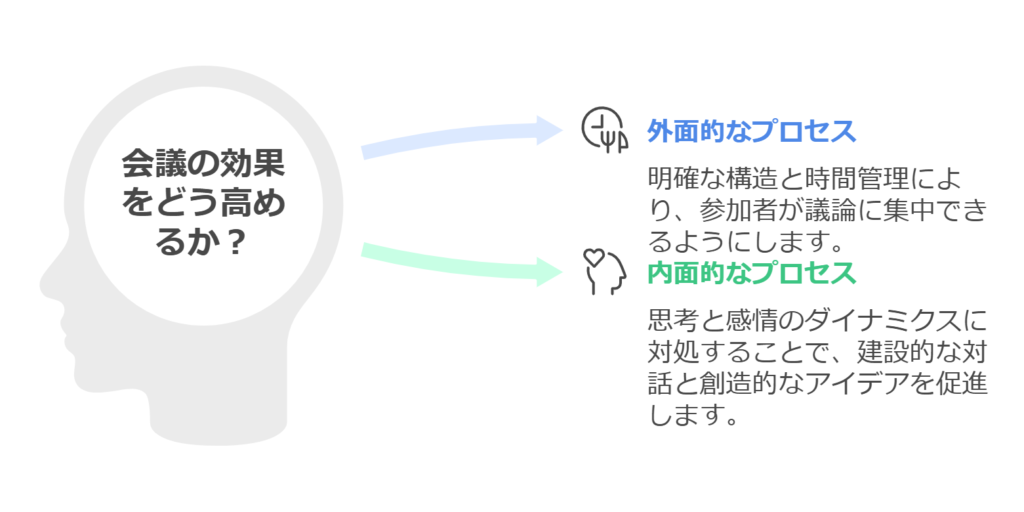

1-2. 外面的なプロセスと内面的なプロセス

ファシリテーションを理解する上で欠かせないのが、「外面的なプロセス」と「内面的なプロセス」の2つの視点です。

- 外面的なプロセス

これは、議題の設定や進行管理、タイムキープといった、目に見える会議運営の手順を指します。たとえば、会議の開始・終了時間の明確化や、アジェンダの共有、進捗管理などが該当します。外面的なプロセスが整っていると、無駄な時間が減り、参加者が議論に集中しやすくなるというメリットがあります。 - 内面的なプロセス

一方で、会議の成果を大きく左右するのは、参加者それぞれの思考や感情、人間関係など、目に見えにくい内面的な要素です。意見の衝突や不安、あるいは新しいアイディアが生まれる瞬間などは、すべて参加者の内面で起きています。ファシリテーターは、こうした変化を敏感に察知し、必要に応じて声をかけたり、議論を深掘りする質問を投げかけたりすることで、参加者の思考や感情を前向きな方向へ導きます。

外面的なプロセスと内面的なプロセスの双方を適切に管理・促進することで、会議は単なる情報交換の場から、全員が納得し、新たな価値を創造する場へと進化します。ファシリテーターがこの両面に目を配ることで、組織全体の知恵を引き出し、より大きな成果を得られるようになるのです。

参考記事:

「会議の質を高める実践ガイド~導入・本論・まとめの3段階アプローチで解決する会議運営術~」

「【必見!】ソフトスキルで実行力を劇的に高める!会議を創造の場に変えるために必要なこととは?」

2. ファシリテーターに求められる4つの要素

ファシリテーターは、会議を円滑に進めるだけでなく、参加者が自発的に意見を出し合い、合意形成へとつながる「場」を創り出す役割を担います。そのために欠かせないのが、以下の4つの要素です。この4つの要素をバランスよく意識することで、会議はただの情報交換の場ではなく、新たなアイディアと合意が生まれる創造的な場へと進化します。

ファシリテーションを世に広めた、堀 公俊さんの「ファシリテーション入門」は非常に読みやすくためになりますので、参考にしてみてください。

2-1. 場のデザイン

- 意味と目的

「場のデザイン」とは、会議における物理的・心理的な環境を整えることを指します。たとえば、会場のレイアウトや座席配置、ツールの準備などの物理的要素だけでなく、参加者が発言しやすい雰囲気を作るといった心理的要素も含まれます。 - 具体的なポイント

- 座席配置の工夫:全員が互いの顔を見やすい形にすることで、意見交換が自然に活発化します。

- 発言ルールの設定:誰もが遠慮なく話せるよう、発言の順番や時間配分を事前に決めておくと、会議の流れがスムーズになります。

- 効果

会議の場がうまくデザインされていると、参加者は心理的に安心して意見を述べられ、結果的に議論の深まりと合意形成が進みやすくなります。

2-2. 対人関係

- 意味と目的

ファシリテーターは、参加者同士の関係性を良好に保ち、互いの立場を尊重し合える環境を作る役割も担います。これは、会議中のコミュニケーションだけでなく、感情面や人間関係の調整を含む広い概念です。 - 具体的なポイント

- 相互理解の促進:発言に対して適切なフィードバックや質問を投げかけることで、参加者同士が互いの考えを深く理解できるようになります。

- 衝突のコントロール:意見が対立した場合は、ファシリテーターが中立的な立場で状況を整理し、建設的な議論へと導く必要があります。

- 効果

対人関係が円滑だと、個々の意見がしっかりと尊重されるため、多様な視点が自然に引き出され、チームとしての結束も高まります。

2-3. 構造化

- 意味と目的

「構造化」とは、会議の進行を見える化し、参加者が議論の全体像を把握できるようにすることです。具体的には、議題の整理やタイムラインの作成、議論内容を図やリストにまとめるなどの作業が該当します。 - 具体的なポイント

- アジェンダの共有:議題や目的、ゴールを明確にし、事前に共有しておくと参加者の準備が捗り、議論が深まります。

- 可視化ツールの活用:ホワイトボードや付箋、オンラインツールなどを使い、意見やアイディアを整理することで、議論が論点ごとに整理され、収束しやすくなります。

- 効果

構造化された会議では、参加者が現在どのトピックを議論しているのか、何がまだ未解決なのかを容易に把握できます。その結果、時間を有効に使え、成果が見えやすくなるという利点があります。

参考記事:「アジェンダ × グランドルールで会議の質を劇的改善!?少しの工夫で最大の効果を実感!」

2-4. 合意形成

- 意味と目的

最終的に、会議は「何を決めるのか」が明確にならなければ意味がありません。合意形成とは、参加者全員が納得し、次の行動に移せる状態を作ることを指します。 - 具体的なポイント

- 意見の統合:議論で出た複数の意見やアイディアをまとめ、どの方向性がベストかを全員で検討します。

- 最終確認:決定事項が固まったら、その場で再確認し、次のステップ(ToDoや責任者の割り振りなど)を明確にします。

- 効果

合意形成がスムーズに行われると、会議後の実行フェーズが加速し、チーム全体のモチベーションも高まります。全員が「自分ごと」として受け止めるため、行動に移しやすくなるのです。

これら4つの要素は、ファシリテーターが会議を円滑かつ有意義に進める上で不可欠な視点です。場のデザインや対人関係への配慮、議論を見える化する構造化、そして合意形成への着実なアプローチを意識することで、会議は単なる情報交換の場を超え、組織の知恵が結集する創造的なプロセスへと変わります。

3. 会議を変革する実践テクニック

ファシリテーターが「場のデザイン」「対人関係」「構造化」「合意形成」という4つの要素をバランスよく意識することで、会議はより創造的で成果の出やすい場となります。ここでは、具体的なテクニックとして、議題設定と進行管理のポイント、そして質問や対話を通じた深掘りと意見の引き出しについて解説します。

3-1. 議題設定と進行管理のポイント

- 明確なゴール設定

会議の冒頭で「本日のゴールは何か」をはっきりさせることで、参加者は何を目指して議論すればよいかを共有できます。ゴールが明確になると、発言やアイディアの方向性が揃い、議論が脱線しにくくなります。 - 優先順位の明示

複数の議題がある場合は、優先度を明確にしておくと、限られた時間の中で最も重要なポイントを効率的に検討できます。緊急度や影響度などの基準を設けておくと、参加者の意識が揃いやすくなります。 - 進行の見える化

タイムラインやアジェンダを事前に共有し、会議中にも適宜進捗を示すことで、参加者が今どの段階にいるのかを把握できます。ホワイトボードやプロジェクターなどを活用して、議論の進行状況を“見える化”すると効果的です。 - タイムキープと柔軟性の両立

各議題にかける時間をおおまかに設定し、ファシリテーターが進行をコントロールします。ただし、参加者が有益な議論を展開している場合は、ある程度の柔軟性を持たせることも重要です。時間管理が厳しすぎると、せっかくのアイディアを切り捨ててしまう恐れがあります。

3-2. 質問や対話による深掘りと意見の引き出し

- オープンエンドな質問を活用

「はい/いいえ」で終わらない質問(オープンクエスチョン)を投げかけることで、参加者の考えや感情を深く引き出せます。たとえば、「このアイディアのメリットは何だと思いますか?」や「どうすればこの課題を解決できると思いますか?」といった問いかけが効果的です。 - リフレクションとサマライズ

参加者の意見を一度ファシリテーターが言い換えてまとめることで、他のメンバーも理解を深めやすくなります。リフレクションは、発言者が自分の考えを再確認する機会にもなり、自然に議論が深まります。 - 肯定的な姿勢で受け止める

参加者が安心して意見を述べられるよう、ファシリテーターはまず肯定的に意見を受け止めます。批判や否定から入るのではなく、「なるほど、それは面白いですね」「その視点は新しいですね」といった反応をすることで、さらに意見を広げやすくなります。 - 質問で議論を掘り下げる

発言者が答えやすい具体的な質問を投げることで、意見の背景や根拠を明確にする手助けをします。例として、「もう少し詳しく聞かせてください」「それを実行する際の懸念点は何でしょうか?」などがあります。こうした問いかけが議論の幅と深さを広げます。 - 意見を統合して合意形成へ

多様な意見が出た場合は、それらを整理・統合し、どの方向性が最適かを参加者と共に考えます。最終的に合意形成へとつなげるには、意見をまとめたうえで「では、どの選択肢がベストでしょうか?」と具体的なアクションを示す質問が有効です。

議題設定と進行管理がしっかりしていると、会議の効率が高まり、建設的なディスカッションが行われやすくなります。一方で、質問や対話による深掘りが適切に行われることで、参加者は自分の考えを十分に表現でき、チームとしてのアイディアが豊かに膨らみます。ファシリテーターがこれらの実践テクニックを駆使することで、会議は単なる情報交換の場を超え、組織の成長や新たな価値創造を生む場へと変革されるのです。

4. 非言語コミュニケーションとメラビアンの法則

会議を活性化させるためには、言葉だけでなく、表情や声のトーン、ジェスチャーといった非言語コミュニケーションが大きな役割を果たします。メラビアンの法則によれば、人が受け取る情報のうち約55%が表情、約38%が声のトーン、そして7%が言葉そのものに依存するとされ、言葉以外の要素が印象形成に強く影響すると言われています。

4-1. 非言語サインを活かした連携強化

- 表情やアイコンタクト

たとえば、日常生活で家族や友人と会話するとき、相手が微笑みながら話を聞いてくれると「きちんと受け止めてもらえている」という安心感が生まれます。会議でも同じで、ファシリテーターがうなずいたり、やや前傾姿勢で話を聞くと、参加者は自分の意見を尊重されていると感じやすくなり、意見交換が活発になります。 - 声のトーンや抑揚

日常的に、友人から「ちょっと相談があるんだけど…」と落ち着いた声のトーンで話しかけられると、真剣さが伝わって「自分もちゃんと聞かなくては」と思うことはありませんか。会議でも同様に、重要なポイントを話す際には声のトーンを少し下げてゆっくり話すなど、意図的な変化をつけることで、参加者に「ここは大事な部分だ」と印象づけることができます。 - ジェスチャーや姿勢

何気なく腕を組んで話を聞いていると、相手からは「話に興味がないのかな?」と誤解されることがあります。会議の場でも、オープンな姿勢で相手を向きながら話を聞くと、「あなたの意見をしっかり受け止めますよ」というメッセージを自然と伝えられます。

こうした非言語サインを上手に活かすことで、参加者同士が互いの意思や感情をより深く理解し合い、結果として議論が円滑に進むようになります。

4-2. 雰囲気づくりと心理的安全性

- 心理的安全性の重要性

日常でも、クラスや職場など「どんな意見を言っても否定されない」と感じられる場では、自然と発言が活発になる経験があるのではないでしょうか。これが会議の場でも実現すると、参加者は「ミスしても大丈夫」「異なる意見を出しても尊重される」という安心感を持てるようになります。これが「心理的安全性」です。 - 単なる仲良しこよしではない

ただし、心理的安全性を高めるというのは、全員が甘い評価をし合って「なあなあ」で終わることではありません。むしろ、異なる意見や厳しい指摘が出ても個人攻撃にはならず、建設的に意見をぶつけ合える場を作ることが大切です。非言語コミュニケーションによる穏やかな雰囲気があるからこそ、遠慮なく本音を言い合えるのです。 - 意見の衝突を活かす

日常生活でも、家族や友人と意見が食い違ったとき、相手の表情やトーンから「自分を否定しているのではなく、考えが違うだけなんだな」と感じ取れると、そこから新しい解決策が見つかることがあります。会議でも同様に、衝突があっても、ファシリテーターがうまくサポートすれば、それはチームの成長やイノベーションの源泉になり得ます。

心理的安全性とは?~~~~~~~~~~~~~~

ミスや失敗、異なる意見を出しても、個人攻撃を受けたり恥をかかされたりする心配がないと感じられる状態を指します。会議においては、「自由に発言しても大丈夫」という安心感が参加者の積極的な意見交換を促し、結果的に多様なアイディアや深い議論を生み出す原動力となります。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

非言語コミュニケーションを意識した雰囲気づくりは、会議の質を左右する大きな要素です。言葉以外の部分で参加者同士が理解し合い、心理的安全性を感じられる環境が整うことで、厳しい意見や斬新なアイディアも受け止められ、建設的な議論へと発展しやすくなります。単なる仲良しこよしではなく、意見のぶつかり合いがあっても安心して言い合える場こそが、組織の成長とイノベーションを促すのです。

5. まとめ:ファシリテーションで組織の未来を切り拓く

会議は組織の知恵が集約される場であり、そこで生まれるアイディアや合意が、企業の成長や変革の大きな原動力となります。その会議を最大限に活かす鍵が「ファシリテーション」です。ファシリテーターが存在するだけで、参加者は「自分の意見がしっかりと受け止められる」と安心でき、意見のぶつかり合いも前向きな議論へと変わります。ここでは、4つの要素を実践するメリットと今後の取り組みを再確認し、最後に当社aundのサポートについてご案内します。

5-1. 4つの要素を実践するメリット

- 場のデザイン

- 物理的な配置や心理的な雰囲気を整えることで、参加者全員が積極的に関われる場を創出。

- 新たなアイディアや改善策が生まれやすくなり、会議の成果が飛躍的に高まります。

- 対人関係

- お互いの意見を尊重し合う文化が生まれ、議論の質が向上。

- 対立が生じても、建設的に解消されやすくなり、チームとしての結束力が強まります。

- 構造化

- アジェンダや時間配分を明確にすることで、議論が迷走せず、本質的な問題に集中できる。

- 可視化された情報を共有することで、全員が今どの段階かを把握でき、意思決定がスムーズに進みます。

- 合意形成

- 多様な意見をまとめ、参加者全員が納得できる結論を導き出すプロセスが確立。

- 結論に至るまでのプロセスが共有されるため、会議後の実行フェーズにおいてもモチベーションが高く維持されます。

ファシリテーションを実践することで、会議は単なる情報交換ではなく、組織が未来を切り拓くための創造的なプロセスへと変貌を遂げます。新規プロジェクトの立ち上げや難しい意思決定を伴う会議ほど、その重要性が一層際立つでしょう。

5-2. 今後の取り組みとサポートのご案内

- 継続的なファシリテーション文化の醸成

ファシリテーションは一度取り入れたら終わりではなく、継続的に実践と振り返りを行うことで組織全体に根付いていきます。日常の小さな会議やミーティングから始めて、メンバーが自然とファシリテーションの考え方を共有できるようにしましょう。 - 心理的安全性の維持と強化

ファシリテーターが場を整えることで、参加者は自分の意見を自由に発信できる安心感を得られます。ただし、これを維持するには、チーム全員が相互にリスペクトし合う姿勢を持ち続けることが重要です。

「馴れ合い」ではなく、建設的な対話を続けることで、会議の質と成果を高い水準で維持できます。 - 専門家やコンサルタントの活用

組織全体でファシリテーションを定着させるには、外部の専門家やコンサルタントの視点が有効な場合もあります。客観的なアドバイスや成功事例を取り入れることで、より短期間でファシリテーション文化を浸透させられます。

弊社aundのサポートについて

株式会社aundでは、会議運営や組織開発の現場で培ったノウハウを活かし、ファシリテーター育成や会議体制の整備などを包括的にサポートしています。実践的なワークショップや個別コンサルティングを通じて、貴社の会議を「未来を切り拓く場」へと変革するお手伝いをいたします。ファシリテーションに関するご相談や導入支援について、お気軽にお問い合わせください。初回は無料で相談に乗らせていただきます。