会議の質を高める実践ガイド~導入・本論・まとめの3段階アプローチで解決する会議運営術~

会議の質を高める実践ガイド

~導入・本論・まとめの3段階アプローチで解決する会議運営術~

目次

第1章 はじめに~会議の現状と課題

第2章 会議の「導入」~土台作りの重要性

第3章 会議の「本論」~発散と収束による議論の深化

第4章 実践!付箋とヒートマップを活用した意思決定プロセス

第5章 会議の「まとめ」~次につなげるアクションプランの策定

終わりに

第1章 はじめに~会議の現状と課題

1-1. 会議の現状とマネージャーが抱える悩み

現代のビジネス環境では、会議は情報共有や意思決定の場として不可欠な役割を果たしています。しかし、実際には多くのマネージャーが「会議がうまく進まない」「議論が散漫になり、決定が遅れる」といった悩みを抱えているのではないでしょうか?

たとえば、時間内に結論に達せず、結果として業務が停滞してしまうケースや、参加者間のコミュニケーション不足から意思決定があいまいになる場面が多く見受けられます。

1-2. 会議が抱える問題点

会議が抱える問題点は大きく分けて以下の3点に集約されます。

- 進行の不明瞭さ: アジェンダが不十分であったり、目的が曖昧なため、参加者がどの方向に向かって議論すべきか迷ってしまいます。

- 発言の停滞: 緊張感や発言のしにくい雰囲気が原因で、全員が意見を出せず、結果として一部の意見に偏ってしまうことがあります。

- 決定プロセスの不透明さ: 意思決定者が明確でなかったり、ルールが曖昧なため、議論が結論に至らず、後の実行に支障をきたすケースが多いです。

これらの問題は、企業全体の生産性低下や、意思決定の遅延といった深刻な影響を及ぼすため、早急な対策が必要です。

1-3. 本ガイドの目的と全体の流れ

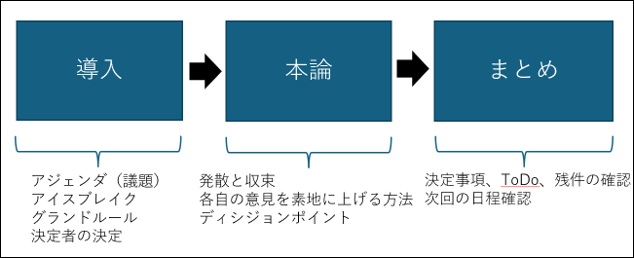

本ガイドは、会議の「導入」「本論」「まとめ」という基本の3段階に着目し、それぞれのフェーズで具体的な手法を実践的に解説するものです。

- 導入では、会議の土台作りに焦点を当て、参加者全員が共通認識を持つための環境整備を行います。

- 本論では、議論の発散と収束のプロセスを丁寧に解説し、意見の整理から意思決定に至るまでの具体的な方法を紹介します。

- まとめでは、議論の成果を実際のアクションに結びつけるための確認と、次回に向けたフォローアップ計画の策定を行います。

本ガイドの全体構成は、aundの記事でも示されているように、会議運営のベストプラクティスに基づいており、特に会議に悩むマネージャーの方々にとって実践的な解決策を提供することを目的としています。

参考記事:

「無駄な会議を価値ある時間へ!」

「「アジェンダ × グランドルール」で会議の質を劇的改善!?」

第2章 会議の「導入」~土台作りの重要性

2-1. 導入フェーズの目的と意義

会議の「導入」フェーズは、全体の成功を左右する基盤作りの重要なステップです。ここでの目的は、参加者全員が会議のテーマや目的、進行方法を正しく理解し、安心して議論に入れる環境を整えることにあります。具体的には、以下の点が導入フェーズの主な意義となります。

- 共通認識の形成: 会議の開始時に、事前に共有されたアジェンダや目的を再確認することで、全員が同じ方向性を持って議論に臨めます。これにより、議論が散漫にならず、効率的な進行が実現します。

- 心理的安心感の醸成: アイスブレイクやグランドルールの確認を通じて、参加者がリラックスし、自由に意見を述べられる環境が作られます。これにより、会議中の発言意欲が向上し、質の高い議論が促進されます。

- 意思決定の円滑化: 会議の初期段階で、最終的な意思決定者を明確にすることで、後の議論が迷走せず、決定事項が明確に定まる仕組みが整います。

実際、aundの記事でも、会議の成功には「導入」フェーズのしっかりとした準備が不可欠であると述べられており、その効果が多数の実例で紹介されています。

2-2. アイスブレイク:緊張をほぐし、場を和ませる

会議の冒頭で実施するアイスブレイクは、参加者間の緊張感を解消し、スムーズなコミュニケーションを促すための重要なアクティビティです。具体的な方法としては、以下の手法が有効です。

- 簡単な自己紹介: 各参加者が短く自己紹介することで、顔と名前が一致し、話しやすい雰囲気が生まれます。

- チェックインの質問: 「最近嬉しかったこと」「今、頭にあるアイディアは何か」など、軽い話題を順番に話す方法。これにより、参加者全員が自分の立場を認識し、会議への参加意識が高まります。

- 時間配分の目安: アイスブレイクは1人あたり約20秒程度とし、全体の進行を滞らせないようにするのがポイントです。

このような軽いコミュニケーションを取り入れることで、初対面の参加者同士でも早期に打ち解け、議論が活発になる環境が整います。

2-3. アジェンダの共有:会議の地図を描く

会議におけるアジェンダは、全体の進行方向を示す「地図」とも言える存在です。導入段階でアジェンダをしっかりと共有することは、以下の効果をもたらします。

- 進行の明確化: 会議のテーマ、各議題の優先順位、時間配分などを明確にすることで、参加者全員が次に何をすべきかを把握できます。

- 議論の焦点保持: 事前に配布されたアジェンダを再確認することで、議論がブレることなく、核心に迫る議論が行われます。

- 準備の充実: 会議に参加する前に各自が必要な情報を整理しておくことで、実際の議論がより実践的かつ具体的なものとなります。

具体例として、aundの記事では、アジェンダの再確認が会議全体の効率を大幅に向上させる手法として紹介されており、実際の現場でも多く採用されています。

2-4. グランドルールの共有:安心して発言できる場作り

会議の進行を円滑にするためには、あらかじめ決められた「グランドルール」の共有が欠かせません。これにより、参加者は安心して自由に意見を述べることができ、議論の透明性が保たれます。グランドルールの具体例としては、以下のようなルールが挙げられます。

- 建設的な意見交換: 否定的な意見を述べる際は、必ず具体的な改善案や理由を添える。

- 発言の順序遵守: 順番に発言し、他者の話を遮らない。

- 全員の意見尊重: 発言された全ての意見に対し、まずは理解を示す姿勢を持つ。

こうしたルールを全員で共有することで、会議中の意見対立や混乱を最小限に抑え、スムーズな議論が可能となります。

2-5. 決定者の明確化:迅速な意思決定を実現するために

会議において最終的な意思決定者を明確にしておくことは、議論を円滑に収束させる上で非常に重要です。以下の点がポイントとなります。

- 最終判断の権限: 会議の初めに、最終的な決定を下す人物(上司やファシリテーターなど)を明示し、その役割と責任を全員で共有します。

- 意見の整理と集約: 発散した意見を収束させ、最終的な意思決定に向けた基準や評価ポイントを設定。これにより、どの意見を採用するかが明確になります。

- 迅速な行動への橋渡し: 決定者が明確であれば、会議後の実行フェーズへの移行がスムーズになり、議論が結果に結びつきやすくなります。

第3章 会議の「本論」~発散と収束による議論の深化

3-1. 議論の発散と収束のプロセス

会議の本論は、単なる意見交換に留まらず、具体的な成果に結びつけるための重要なフェーズです。この段階では、議論を「発散」と「収束」の2つのプロセスに分けることがポイントとなります。

- 発散フェーズ

- 参加者全員が自由に意見やアイデアを出し合い、既存の枠に囚われずに多角的な視点を持つことが求められます。

- 各自が思考の枠を広げることで、隠れた問題点や新たな解決策が浮かび上がります。

- この段階では、批判を避け、量を重視してアイデアを集めることが重要です。

- 収束フェーズ

- 発散フェーズで出た多くのアイデアを、グループ化やラベリングを通じて整理し、共通のテーマや優先順位を見極めます。

- 議論の焦点を絞り、最も効果的な解決策やアクションプランを決定するプロセスです。

- 収束に向けた明確な基準を設けることで、全員が納得できる意思決定に繋がります。

これらのプロセスを繰り返すことで、会議は単なる意見交換から、実行に移すための具体的なプラン策定へと変革されます。

3-2. ダブルダイヤモンドモデルの活用

議論の深化を図るための有効な手法として、「ダブルダイヤモンドモデル」があります。このモデルは、問題解決のプロセスを視覚的に整理するためのフレームワークで、以下の2つの段階から構成されます。

- 問題定義(第一のダイヤモンド)

- 発散: 問題に対してあらゆる視点から意見を出し、多様な要素を洗い出します。

- 収束: 洗い出した情報を整理し、解決すべき核心の問題を特定します。

- 解決策の策定(第二のダイヤモンド)

- 発散: 特定された問題に対し、考えうるすべての解決策を自由に提案します。

- 収束: 提案された解決策の中から、実行可能で最適なアプローチを選定し、具体的なアクションプランに落とし込みます。

このモデルを活用することで、参加者は問題の本質を深く掘り下げ、複数の解決策を比較検討することができ、最終的に全員が納得する形で意思決定が行えます。多くの企業がこの手法を導入しています。

3-3. 付箋を使った意見の出し方と整理

議論の発散と収束を実現するために、実践的なツールとして「付箋」を活用する方法があります。付箋を利用することで、各参加者の意見を視覚化し、整理しやすくなります。

- 付箋への意見書き出し

- 参加者は各自、議題に対する自分の考えやアイディアを1枚ずつ付箋に書き出します。

- まずは他者の意見に影響されず、個々の自由な発想を尊重することが重要です。

- 意見の共有とグループ化

- 書き出された付箋を全員で共有し、それぞれの意見の背景や意図を簡単に説明します。

- その後、似た内容や関連性のある意見をグループ化し、各グループにラベルを付けて整理します。

- このプロセスは、KJ法とも呼ばれ、議論の全体像を視覚的に把握するための有効な手法です。

- 意見の整理と収束

- グループ化された意見から、優先順位や実行可能性を評価し、最終的な結論に向けた意思決定を行います。

- 付箋を使うことで、全員が意見の流れや収束のプロセスをリアルタイムで確認でき、透明性が向上します。

実際の現場でも、付箋を用いた議論整理は非常に有効であり、aundの記事にも具体的な手法として紹介されています。これにより、参加者全員が自分の意見をしっかりと反映でき、会議全体の質が向上することが期待されます。

第4章 実践!付箋とヒートマップを活用した意思決定プロセス

会議の核心となる意思決定は、参加者全員の意見を効率的かつ確実に収束させ、最終的な行動計画を確定するための重要なプロセスです。本章では、ヒートマップを活用して、全員の意見を視覚的に整理し、最終的な意思決定に至るまでの具体的な手法を解説します。

4-1. ヒートマップの作成

意思決定プロセスでは、まず各参加者が自分の支持するアイディアやカテゴリに対して評価を行い、その結果をヒートマップとして可視化します。具体的な進め方は以下の通りです。

- ドットシールの配布

- 各参加者には、最も支持するアイディアやカテゴリを示すためのドットシールを3つずつ配布します。

- また、最終的な意思決定の責任を担う決定者には、通常の倍である6つのドットシールを配布し、意思決定の重みを明確にします。

- ドットシールの貼り付け

- 参加者は、グループ化された意見やカテゴリに対して、自分が最も納得するものにドットシールを貼ります。

- 同じ場所に複数のシールを貼ることも可能であり、これはその意見への強い支持を示します。

- この段階では、他の参加者の意見に左右されず、自身の判断に基づいてシールを配置することが重要です。

このプロセスにより、各カテゴリごとに支持の度合いが一目で分かるヒートマップが作成され、どの意見が最も多くの支持を集めているかを明確に把握できます。結果として、議論の全体像と各テーマの重要度が視覚的に整理され、後の意思決定に向けた基盤が整います。

4-2. 決定者による最終決定

ヒートマップの作成が完了したら、次は決定者がその結果をもとに最終的な意思決定を行います。具体的なステップは以下の通りです。

- ヒートマップの確認

- すべての参加者がドットシールを貼り終えた段階で、作成されたヒートマップを全体で確認します。

- これにより、どのカテゴリやアイディアに支持が集中しているか、意見の分布が一目で把握でき、議論の収束点が明確になります。

- 決定者の役割と最終決定

- 決定者は、ヒートマップの結果を参考にしながら、最終的な意思決定を行います。基本的には、支持を参考にしつつ決定権者が決定します。1つのアイディアやカテゴリを選定しますが、場合によっては複数のアイディアを組み合わせ、より最適な解決策を導き出すこともあります。

- 決定者は、自身の責任で最終選択を行い、その選定理由や背景をチーム全体に共有します。これにより、全員が決定に納得し、次のアクションへの移行がスムーズに進むとともに、チームの一体感が高まります。

ヒートマップの意義

重要な決定を下す際には、ヒートマップを活用することで、チーム全体の合意形成が促進され、次の実行フェーズへの移行がスムーズになります。

ヒートマップは、チーム全員の意見を視覚化することで、どのアイディアが最も支持されているかを明確に示します。

全員が議論の進行状況を共有できるため、意思決定が効率的かつ透明に行われます。

参考記事:「Miroで実現する効果的な投票手法:ドットシールの活用術」

第5章 会議の「まとめ」~次につなげるアクションプランの策定

会議の最後のフェーズ「まとめ」は、議論の成果を実際の行動に結びつけ、次のステップへとスムーズに移行するための重要な段階です。ここでは、決定事項の再確認と具体的なToDo設定、フォローアップ計画の策定、そして他社事例を交えて、効果的なまとめの進め方を解説します。

5-1. 決定事項の再確認と具体的なToDoの設定

- 決定事項の整理と確認

会議中に決定した内容を、リーダーやファシリテーターがまとめ、全員で再確認します。- 各議題ごとに「何が決定されたか」を明確にし、誤解や認識のズレを解消します。

- 決定事項はホワイトボードや共有ドキュメントに記録し、後からも誰でも確認できるようにします。

- 具体的なToDo設定

決定事項を実行に移すために、各タスクを具体的に分解して設定します。- 誰が、何を、いつまでに:タスクごとに担当者、内容、期限を明記し、実行可能なアクションプランとします。

- タスクは実行の優先順位に従い、進捗管理ツール(例:タスク管理アプリやプロジェクト管理ツール)を活用して、実行状況のフォローアップができる仕組みを整えます。

このプロセスにより、会議での議論が単なる意見交換で終わらず、具体的な行動計画へと結実します。

5-2. フォローアップ計画と次回会議への展望

- フォローアップ計画の策定

決定事項とToDoに基づき、会議後のフォローアップ計画を立てます。- 未解決の課題や、次回議論すべき事項を明確に整理し、次回のアジェンダに反映させます。

- フォローアップのスケジュールを決め、各タスクの進捗確認や、問題が発生した場合の対策を予め準備します。

- 次回会議への展望

次回会議の目的や予定、準備事項を確認することで、継続的な改善と業務の効率化を目指します。- 事前に次回の会議テーマや議題を共有し、各担当者に必要な資料や情報の準備を促します。

- 会議全体を通じて得られたフィードバックを元に、今後の会議運営の改善点を洗い出し、より実践的な運営方法を模索します。

このフェーズをしっかりと設けることで、会議後のアクションが滞ることなく、全員が次に向けた明確なビジョンを持って動き出すことが可能になります。

5-3. 他社事例:ソフトウェア開発チームにおける会議の「まとめ」実践

ある中堅ソフトウェア開発企業では、以前から「会議で決まったことがそのまま実行に移らない」という課題がありました。そこで、以下のようなプロセスを導入し、会議の「まとめ」フェーズを徹底することで、プロジェクトの進捗改善に大きな成果を上げています。

事例概要

- 背景

- 定期的な会議では、意見交換や議論は活発に行われるものの、会議終了後に具体的なタスクが曖昧になり、実行段階に移る際に混乱が生じていました。

- その結果、プロジェクト全体のスケジュールが遅延し、業務効率が低下していたため、会議の「まとめ」フェーズの改善が急務となっていました。

導入したプロセス

- 決定事項の再確認

- 会議終了直前に、リーダーが各議題で決定した内容をホワイトボードにまとめ、全員で声に出して再確認。

- 「この議題では、〇〇を実施する」「△△は次回までに検討する」など、具体的な内容を明文化し、全員の認識を統一。

- 具体的なToDoの設定

- 各決定事項に対して「誰が、何を、いつまでに」を明確にするため、担当者を指定し、タスクごとに期限を設定。

- たとえば、プロジェクト改善のための「コードレビュー体制の見直し」は、担当者Aが1週間以内に具体案を作成する、といった具合に、各タスクが細かく分解されました。

- 各タスクは、タスク管理ツールに入力され、進捗状況が定期的にフォローアップされる仕組みが整えられました。

- フォローアップ計画の策定

- 会議後、翌週にフォローアップミーティングを設定し、各タスクの進捗状況や問題点を共有。

- フォローアップミーティングでは、タスクが計画通りに進んでいない場合、その原因を検討し、必要な修正策を議論。これにより、問題が早期に解決される体制が整えられました。

- 次回会議への展望

- 今回の「まとめ」フェーズで得られたフィードバックをもとに、次回の会議のアジェンダに、進捗確認と課題の再検討を組み込む。

- また、各メンバーからの意見を事前に集約し、次回までの改善目標を設定することで、会議自体の効率と実行力を高める取り組みが行われました。

成果と効果

次回会議への展望とフィードバックの循環により、会議自体の運営方法も常に改善され、今後の業務効率向上にも寄与しています。

実行力の向上

会議で決定した内容が明確なタスクとして定義されたため、各担当者が自らの役割を認識し、迅速に行動に移すことが可能となりました。

プロジェクト全体の進捗管理が改善され、以前に比べ納期遵守率が大幅に向上しました。

チームの一体感の強化

フォローアップミーティングやタスクの進捗共有により、各メンバーがプロジェクトの現状をリアルタイムで把握できるようになり、全体の連携が強化されました。

継続的な改善

次回会議への展望とフィードバックの循環により、会議自体の運営方法も常に改善され、今後の業務効率向上にも寄与しています。

おわりに

本ガイドでは、会議の「導入」「本論」「まとめ」といった各フェーズに分けた運営方法を体系的に解説しました。まず、導入フェーズでは共通認識の形成や安心できる雰囲気作りが重要であり、次に本論では意見を発散させながらも収束させ、具体的なアクションへと落とし込むプロセスを取り上げました。そして、最終フェーズである「まとめ」では、決定事項の再確認、具体的なToDoの設定、そしてフォローアップ計画を通じ、実行力とチーム全体の一体感を高める取り組みを紹介しました。

これらのプロセスを実践することで、会議が単なる情報交換の場にとどまらず、実際の行動と成果へと結びつくようになります。マネージャーの皆様には、ぜひ今回の手法を自社の会議運営に取り入れていただき、会議の効率化と業務改善にお役立ていただければと思います。

今後も継続的な改善を重ね、チーム全体が納得しながら前進できる会議運営を実現していきましょう。

aundでは、会議に関するお悩み解決を支援しています。研修の形で広く型を提供する形から、実際に会議に参加していくファシリテーター派遣まで行っております。何か会議でお困りのことがあれば気軽にご相談ください。