チームがうまくいかない本当の理由:人間の本能と心理から読み解くチームの“見えない力学”

チームがうまくいかない本当の理由

~人間の本能と心理から読み解くチームの“見えない力学”~

■目次

1.はじめに:なぜチームは「理屈通り」にはいかないのか?

2.ゴールデンサークルと“感情”のスイッチ

3.会議中に起きている「本能のメカニズム」

4.共感のマトリョーシカモデルとは?

5.人の記憶と共感の関係:「語られた物語」はなぜ残るのか

6.まとめ

1.はじめに:なぜチームは「理屈通り」にはいかないのか?

組織づくりやチームマネジメントの現場で、こんな悩みを耳にすることはないでしょうか?

- 「言っていることは正しいのに、なぜか行動が変わらない」

- 「理屈では合意したはずなのに、なぜか空気がバラバラ」

- 「目標や戦略は整っているのに、チームがうまく動かない」

これらの現象は、決してリーダーやメンバーのスキル不足だけが原因ではありません。実はその裏側で、“人間の本能”と“感情のメカニズム”が静かに、しかし確実にチームの動きに影響を及ぼしているのです。

チームが機能しないのは、ロジックが足りないからではなく、人間であることの前提が無視されているからです。人は感情で動き、記憶し、そして共鳴します。脳と神経系、感情のつながりを理解せずに、「目標を共有して、役割を分担し、定例で確認すればうまくいく」は幻想に過ぎません。

近年では、心理的安全性やエモーショナル・インテリジェンス(EQ)といった言葉が注目されるようになりましたが、それらの本質にあるのは「人間の本能に即した組織理解」です。逆に言えば、それを無視して作られた会議体やチーム編成では、どれほど理路整然としていても、動き出すことはありません。

本記事では、“人間の本能と感情の仕組み”に光を当てながら、チームがなぜうまくいかないのかをひも解いていきます。そしてその先に、どのようにすれば「共鳴しながら成果を出せるチーム」をつくることができるのか、そのヒントを探っていきましょう。

2.ゴールデンサークルと“感情”のスイッチ

チームを動かす上で、目標やKPI、行動計画といった「What(何をするか)」ばかりに注目していないでしょうか?たしかに、業務遂行において“やること”は不可欠です。しかし、それだけではチームは本当には動きません。

カギとなるのは、「Why(なぜやるのか)」です。これは、人の感情を動かすスイッチでもあります。

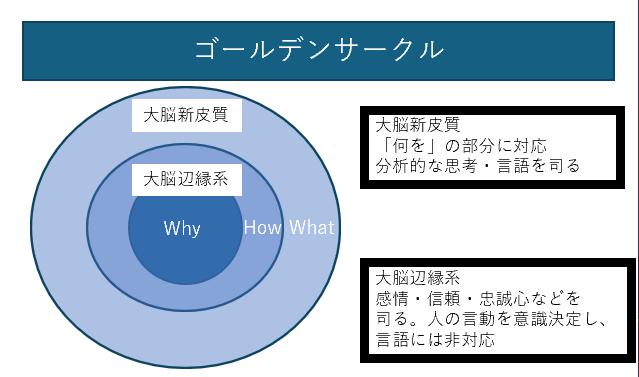

サイモン・シネックが提唱する「ゴールデンサークル」

サイモン・シネックが提唱した「ゴールデンサークル理論」では、人や組織が影響力を持つためには、次の順番でメッセージを届けるべきだと説いています。

- Why(なぜそれをやるのか)

- How(どうやってやるのか)

- What(何をやるのか)

これは一見、逆説的に思えるかもしれません。多くの組織は「What」から語ります。プロジェクトの内容、やるべき作業、数値目標――しかし、人の感情や信念に火を灯すのは、「なぜやるのか」の理由や背景なのです。

参考:サイモンシネック/【TED】優れたリーダーはどうやって行動を促すか?

感情に作用する「大脳辺縁系」

ゴールデンサークルの面白い点は、脳の構造と結びついていることです。

- 「Why」は感情を司る大脳辺縁系に働きかけます。ここは直感や信頼、モチベーションに関係する部分であり、言語化しづらいが人の意思決定に大きな影響を与えます。

- 一方で、「What」は論理を司る大脳新皮質が処理します。これは言語や分析を行う領域であり、理性的に理解される部分です。

つまり、「Why」から語ることで、人はまず感情的に共感し、そのあとに「What」を理解し、行動につなげるという流れが自然なのです。

チームを動かす“感情のスイッチ”を押すには?

たとえば、こんな違いを想像してみてください。

- A:「この資料は今週中に出してください。納期があるので」

- B:「この資料は、今期の戦略を成功させるための大事な判断材料になります。私たちの強みを市場に届けるために、今週中に仕上げてください」

どちらが動きたくなるかは、明らかです。Bの方が、「なぜそれをやるのか」が伝わっているからです。

チームの感情を動かすのは、指示ではなく、共感と意味の共有です。

感情はチームのエネルギーそのもの。Whyというスイッチを押すことで、そのエネルギーは行動へと変わります。

3.会議中に起きている「本能のメカニズム」

「会議で発言が少ない」「妙に空気が重い」「話がかみ合わない」

そんな状態に、心当たりはありませんか?

それは、単に会議の設計ミスではないかもしれません。人間の“本能”が、無意識のうちに作動している可能性があります。

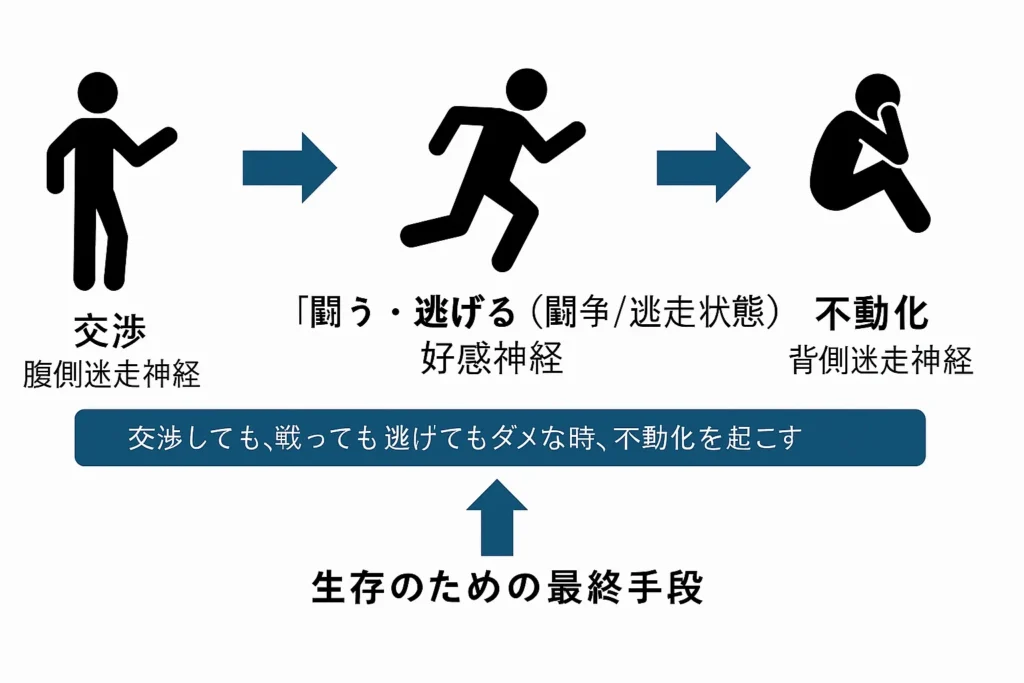

■ 人間は本能的に「身を守る」ようにできている

脳には、外的な刺激やストレスに対して、瞬時に反応する“防衛システム”があります。これは「闘争・逃走・凍結(Fight, Flight, Freeze)」という、原始的な生存戦略に由来する反応です。

つまり、人は不安・恐れ・緊張といった刺激を受けると、本能的に「戦うか、逃げるか、あるいは黙り込む(不動化)」という行動に出るのです。

■ 会議中に起こる“交感神経スイッチ”

- 闘争(Fight):発言が攻撃的になる。揚げ足を取る、否定する、マウンティングする。

- 逃走(Flight):目をそらす。聞き役に徹するふりをして存在感を消す。心がその場にいない。

- 凍結(Freeze):発言を控える。「沈黙」でやりすごす。反応が遅れる。

これらはすべて、脳の防衛反応によって無意識に起こるものです。会議という場が、安全でなくなるだけで、チームの建設的な対話は封じられてしまうのです。

■ 原因は「心理的安全性の欠如」

Googleの研究プロジェクト「プロジェクト・アリストテレス」では、高い成果を出すチームの要因として最も重要なのは「心理的安全性」であると結論づけています。

心理的安全性とは、「この場で発言しても否定されない」「自分らしくいられる」という感覚のことです。

つまり、「本能のスイッチ」をオフにして、チームが安心して思考できる状態をつくること。これこそが、ファシリテーターやマネージャーの最も重要な仕事なのです。

■ 本能を越えて“共創”に至るために

「発言が出ない」ことを、メンバーのやる気のせいにするのではなく、

「今この場は、本能的に“安全”なのか?」と問い直してみてください。

- ジャッジされない雰囲気になっているか?

- 話し合いのルールが明確になっているか?

- そもそも、その場に信頼はあるか?

会議はロジックだけで進められるものではありません。

人間である以上、そこには“生身の感情”と“本能”が働いているのです。

4.共感のマトリョーシカモデルとは?

チームにおける信頼関係や一体感は、単に「仲が良い」「話ができる」というレベルでは測れません。

重要なのは、相手の内面にどれだけ“入り込めているか”。

この深まりを段階的に示したのが、共感のマトリョーシカモデルです。

このモデルを理解することで、会議や対話における共感の“質”を高め、チームの協働力を一段上へと引き上げることができます。

■ マトリョーシカのように、共感には“深さ”がある

このモデルでは、共感を以下の4段階に分けて説明します。

① 模倣:とりあえず真似る

会話の冒頭、相手が笑えばこちらも笑う、腕を組めばこちらも組む。

これは「動作模倣」と呼ばれるレベルで、まだ意識されていない共感の入り口です。

この段階では、無意識的な「合わせ」によって、心の距離を縮める準備が始まります。

実は、人は安心できる相手の動きを自然と模倣する傾向があるのです。

② 真の模倣:意図の理解と一致

ここからは、相手の行動や発言の“意図”を理解しようとするフェーズ。

たとえば「この人はこう言ったけど、こう感じているのかも」と推論や仮説を持って受け取る段階です。

これは、意識的に“同じ方向に向かう”姿勢であり、チームで協働するために必要不可欠なプロセスです。

③ 同期・目的共有:同じ地図を持って歩き出す

相手の考えだけでなく、「なぜそれを大事にしているのか」という背景や目的まで共有されている状態。

このフェーズでは、会議や対話の流れがスムーズになり、合意形成や共創が進みやすくなります。

「相手のゴールを、自分のゴールとして捉えられるか?」

ここに到達すると、チームは“本当の意味で”動き出します。

④ 情動伝染:感情がうつる、心が動く

最も深い段階が、「感情の共鳴」です。

この段階では、相手の熱量や情熱、感動までもが自分の中に伝わってくる状態になります。

ここで会議に起きるのは、単なる議論ではなく「共鳴」。

たとえば、誰かが本気で語った目標に、周囲が自然と巻き込まれていく――そのような状態です。

■ 対話の設計は「模倣→共感」のステップを前提にすべき

多くの対話や会議で、「議論が浅い」「表面的」「一方通行」と感じるのは、

このマトリョーシカ構造の“最外層”で止まってしまっているからです。

対話や会議を成功させるには、内側への段階的な誘導が必要です。

- アイスブレイクで「模倣」を促す

- 質問や傾聴で「意図の理解」へつなげる

- ワークで「目的の共有」へ導く

- 感情に触れる発表や対話で「情動伝染」へ到達する

こうしたステップを意識的に設計することで、会議やチームの“深度”は驚くほど変わっていきます。

5.人の記憶と共感の関係:「語られた物語」はなぜ残るのか

なぜ、データではなくストーリーが人の心に残るのか?

なぜ、完璧なロジックの説明よりも、誰かの実体験の話のほうが共感を呼ぶのか?

その答えは、人間の記憶と感情のつながりにあります。

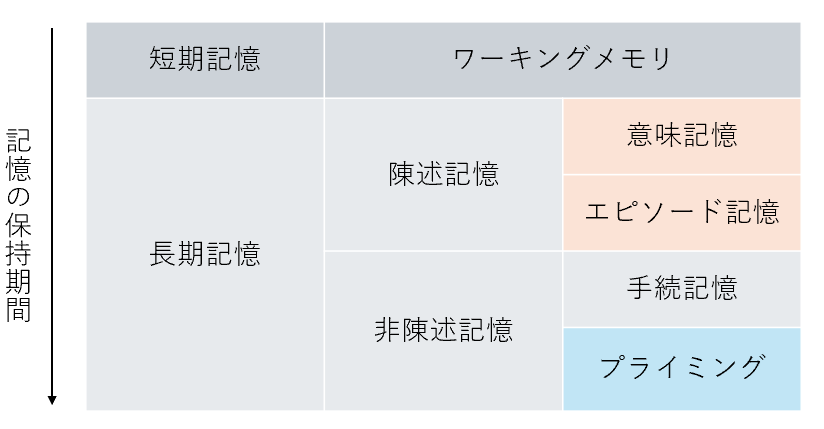

■ 感情をともなった記憶こそ、長く残る

脳科学では、**「記憶の定着には“意味”と“感情”が必要」**といわれています。

単なる情報はすぐに忘れ去られますが、感情を伴う出来事――驚き、共感、恐れ、嬉しさなど――は、海馬(記憶の司令塔)に深く刻まれます。

つまり、「正しいことを言う」だけでは人の心には残らない。

“感じたこと”が、人の記憶には最も深く根づくのです。

■ ストーリーは脳を“巻き込む”

たとえば、「弊社は今年○○%の成長を目指しています」と言われたとき、脳が処理するのは主に“言語野”です。

一方で、「かつて失敗したプロジェクトで学んだことを活かして、今度こそ成果を出したい」というストーリーには、情動を司る扁桃体や、大脳辺縁系、ミラーニューロンなど、複数の脳領域が動員されます。

この違いが、共感の有無と記憶への定着に直結します。

さらに、ストーリーは「物語の構造」によって聞き手の脳内に“映像”を生み出します。

それにより、話を聞くだけであっても、あたかも自分が体験したかのような記憶が形成されるのです。

■ ユヴァル・ノア・ハラリが語る「虚構の力」

歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリは、その著書『サピエンス全史』でこう述べています。

「人類が協働できるのは、共通の“虚構(フィクション)”を信じられるからだ」

― ユヴァル・ノア・ハラリ『サピエンス全史』

宗教、国家、会社のビジョン――これらはすべて“物語”です。

人類は、言葉と物語を通じて「共通の世界観」をつくり、それを信じることで協働してきたのです。

つまり、「会議で何を語るか」は、ただの情報共有ではなく、チームが信じる世界をともに創造するプロセスでもあります。

■ 「語られた物語」がチームを動かす

- 失敗のエピソードがチームの警戒心をほぐす

- 現場の小さな成功体験が、他メンバーのやる気に火をつける

- 経営者の“なぜそれをやりたいのか”という過去の原体験が、組織の魂になる

これが、ストーリーが持つ「共感と記憶の力」です。

人はストーリーで動き、ストーリーでつながる。

そしてその記憶が、チームの文化や信頼の土壌になっていきます。

6.まとめ:チームが動くのは、論理ではなく“人間らしさ”から

ここまで、「なぜチームがうまくいかないのか?」という問いに対して、人間の本能と心理、そして共感と記憶の構造からアプローチしてきました。

- チームが理屈どおりに動かないのは、本能が先に反応しているから。

- 人が動くのは、What(何をやるか)より、Why(なぜやるのか)に心が動いたとき。

- 共感には深さがあり、安心→模倣→理解→共創→情動伝染へと段階的に築かれる。

- 語られた物語こそが、共感を生み、記憶され、行動の起点になる。

これらは決して“情緒的な話”ではなく、すべてが人間の脳や神経系の仕組みに基づいた現実です。

そしてこの構造を理解しないまま、チームづくりや会議設計をしてしまうことが、「動かないチーム」「形骸化した組織文化」を生み出しているのです。

チームの本当の力は、「人間らしさ」に向き合ったときに発揮される

成果を出すチームには、共通する特徴があります。

それは「言葉を超えてつながっている」という感覚。

つまり、信頼・共感・感情の共有という“見えない力学”が、チームの下支えとなっているのです。

逆に、どれだけ明確な役割分担があり、整ったシステムが導入されていても、

「その人が何を感じているのか」が共有されない限り、チームは“うわべの協働”で止まってしまいます。

aundが目指すのは、“共感設計”ができる組織

私たちaundは、会議やチームづくりにおいて「感情と行動の橋渡し」ができるファシリテーションを重視しています。

論理的に議論を整理するだけでなく、人が“安心して動き出すための場づくり”を起点にすることで、チームの本質的な変容を支援しています。

- Whyから始まる会議設計

- 安心と共感を生むストーリーの使い方

- マトリョーシカモデルを基盤とした“関係性の深度”のデザイン

- 感情の動きを読み解くファシリテーターの育成

変化の時代に必要なのは、システムだけではなく、「人が自分らしくいられる組織」。

そして、感情が動くときこそ、行動が変わり、チームは進化します。

「人が動く組織」は、“人間らしさ”を土台に設計されている。

その土台づくりを、私たちaundはこれからも伴走していきます。

▶ チーム設計・会議支援・共感ファシリテーションの詳細:https://aund.jp/service