【必見】会議を価値創造の場に!対人コミュニケーションスキル×専門スキルで組織を加速させる方法

会議を価値創造の場に!

「対人コミュニケーションスキル×専門スキル」

で組織を加速させる方法

目次

1.カッツのスキルモデルとは?

2.対人コミュニケーションスキル:会議を活性化させる鍵

3.専門スキル:実行力と課題解決力を高める

4.対人コミュニケーション×専門スキルの相乗効果

5.カッツモデルを活かす実践ステップ:会議を価値創造の場に

6.まとめ:組織の成長を加速する新時代の会議

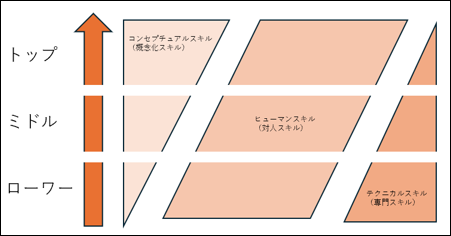

1. カッツのスキルモデルとは?

会議を価値創造の場へと進化させるために、まず知っておきたいのがロバート・カッツのスキルモデルです。 カッツは、組織の進め方によって必要とされるスキルの比重が違うと指摘しました。

- テクニカルスキル(専門スキル)

- 現場で必要な技術となる・業務的な知識や能力。

- たとえば、製造業であれば生産工程のノウハウ、IT企業であればプログラミングやデータ分析の技術などが該当します。

- ヒューマンスキル(対人コミュニケーションスキル)

- その間と協議に意思疎通を図り、信頼関係を築く力。

- 会議での傾聴や質問、共感などを代表する要素で、特にミドルマネジメント層で重視される。

- コンセプチュアルスキル(概念化能力)

- 組織やビジネスを全体的に捉え、戦略を描く能力。

- トップマネジメント層が持つべき視点として、組織全体のビジョンや方向性を示す際に必要となる。

1-1. 組織運営ごとに求められるスキルバランス

カッツのスキルモデルによれば、現場に近いローアー層では「テクニカルスキル(専門スキル)」が重視され、トップマネジメントなどの上層になるほど「コンセプチュアルスキル(概念化能力)」が重要視されるとされる。中間位置をとる中層では、ヒューマンスキル(対人コミュニケーションスキル)が大きな比重を占め、トップと現場をつなぐ橋渡し役として活躍します。

反省、現代の多様化した組織では、トップ層や中間層でもある程度の専門スキルが求められたり、現場レベルでも対人スキルが重視されたりするケースが増えています。

1-2. 会議運営への応用ポイント

- 専門スキルで議論を具体化する

テクニカルな知識があるメンバーが、課題やアイデアをわかりやすく共有することで、会議がより実行可能な計画を立てていきやすくなります。 - 対人コミュニケーションスキルで意見を引き出すヒューマンスキルを協議した

傾聴や質問、共感によって、メンバー間の発想が深掘りされ、価値あるアイデアが生まれやすくなります。 - 全体最適を意識する

トップ層が示す戦略や中間層の調整力が、専門スキルを持つメンバーのアイデアを話し合いながら、組織全体で合意形成を行う仕組みを作ることが大切です。

カッツのスキルモデルが示すように、対人コミュニケーションスキル(ヒューマンスキル)と専門スキル(テクニカルスキル)は、会議の質を決める主要な要素です。次章では、まずは「対人コミュニケーションスキル」に焦点をあて、どのように会議を活性化させる鍵となるのかを詳しく見ていきます。

2. 対人コミュニケーションスキル:会議を活性化させる鍵

組織における会議は、意思決定やアイデア創出が重要な場です。しかし、専門知識が豊富なメンバーが集まっても、対人コミュニケーションがうまく機能すれば、議論は浅く、結論の納得感や実行力も低下してしまいます。ここで役割が大きいのが、対人コミュニケーションスキル(ヒューマンスキル)です。

2-1. 傾聴・質問・共感が生む深い議論

対人コミュニケーションスキルは、単に「話す」だけでなく、「聞く」「検討する」「感じる」 ような要素が含まれています。以下のポイントを意識するだけで、会議の雰囲気や成果は大きく変わります。

- 傾聴

- 相手の意見を最後まで聞き、途中で否定や割り込みをしない。

- 相槌や論点「泣きながら聞いているよ」というメッセージを伝えます。

- 背景や意図を理解しようと考えることで、表面的な意見を超えた本質的な課題が見えてきます。

- 質問

- オープンクエスチョン(「どう思いますか?」「なぜそう考えましたか?」)を使い、相手の考えを深掘りする。

- 「はい/いいえ」で終了質問を避け、議論を発展させるどちらかを残します。

- 無意識が無いことや疑問点を素直に受け止める姿勢が、チーム全体の姿勢を推進する。

- 共感

- 意見の対立が起きても、まずは「なるほど、そういう考え方もあるんですね」と受け止める。

- 完全に賛成できなくても、相手の立場を尊重しようとすることで、衝突建設的な議論に変換できる。

- 「その発想は面白い」「新鮮ですね」と共感を示すと、メンバーは真剣なアイデアを出しやすくなる。

2-2. 中間管理で特に求められる理由

ロバート・カッツのスキルモデルでは、中間層(中間管理職)にとってヒューマンスキル(対人コミュニケーションスキル)が最も重要とされています。これは、中間層が組織の「ハブ」として機能するからです。

- トップの意思を現場に伝える

トップが示す戦略やビジョンを、現場のメンバーが理解・納得できる形に翻訳し、ドキドキを引き出す。 - 現場の声をトップに届ける

現場で起きている課題やアイデアを、経営層が受け入れやすい形に整理し、意思決定をサポートする。 - 他配備との連携を図る

プロジェクトが複数の配備をまたぐ場合、中間層が対人コミュニケーションスキルを協議し、情報交換や役割分担をスムーズに行う。

この橋渡し役がコミュニケーションを苦手としていると、現場からの情報がトップに正しく伝わらず、トップの方針が現場に浸透しないまま空回りしてしまうのです。

2-3. 現場での具体的な工夫例

- 発言機会の均等化

会議許で「今日は全員に一度は意見を出してもらいたい」とリーダーが宣言し、話しやすい空気を作る。 特に意見を言いにくいメンバーに対しては、「○○さん、何か思いつきませんか?」と声をかける。 - リフレクションとサマライズ

「そろそろ、○○ということ?」と発言を検討して確認することで、他のメンバーが分かりやすくなる。議論の合間にリーダーがサマライズを入れると、考え方の整理が容易になる。 - ロールプレイや事前練習

対人コミュニケーションスキルは一朝一夕に身につくものではありません。社内研修やワークショップで、ロールプレイを行い、実践的なスキルを磨くことが効果的です。

2-4. 対人コミュニケーションスキルが会議を活性化させる理由

- アイデアの掘り起こし

相手の話をじっくりと聞き、適切な質問を投げかけることで、メンバーの潜在的なアイデアや知見が表に出やすくなる。 - 解決形成のスムーズ化

共感や肯定をベースにした議論では、対立が起きても建設的に解消されやすく、納得の高い結論にたどり着く。 - チーム全体の学習効果

お互いの考えを尊重し合う風土が根付ければ、メンバー同士でのフィードバックが注目され、子ども会議組織全体のスキルアップが期待できる。

会議を活性化させる鍵となる「対人コミュニケーションスキル」は、ただうまく話すだけでなく、相手の意図を汲み取る、質問で深堀りする、共感で衝突を構築的に行うなど、多面的な要素を含んでいます。

3. 専門スキル:実行力と課題解決力を高める

会議を価値創造の場へと進化させるためには、専門スキル(テクニカルスキル)の発揮が欠かせません。対人コミュニケーションスキルが議論を深め、合意形成をスムーズにする一方、専門スキルは具体的な解決策や実行プランを形にするための原動力となります。

3-1. テクニカルスキルが会議を「アクション」へ導く

専門スキルとは、業務やプロジェクトに直結する知識・技術・課題解決能力のことです。たとえば、新製品開発の会議ならエンジニアリングやデザイン、マーケティングの知識が必要となり、現場の課題解決会議なら各種オペレーションやデータ分析のノウハウが求められます。これらのスキルが会議の場で活かされると、以下のような効果が生まれます。

- 具体的な計画への落とし込み

漠然としたアイディアでも、専門知識を持つメンバーが「技術的に実現可能か?」「法的・予算的に問題はないか?」を整理することで、現実的なアクションプランに変換されやすくなります。 - 問題点の早期発見

専門的な視点からリスクや課題を指摘できるため、会議後に想定外の問題が発覚するリスクを軽減します。 - チームの実行力向上

必要なスキルやリソースを明確にできるため、会議後の行動が具体的かつスピーディーになります。

3-2. カッツモデルにおけるテクニカルスキルの位置づけ

ロバート・カッツのスキルモデルでは、ローアー層(現場レベル)が最もテクニカルスキルを重視するとされます。しかし、現代のビジネス環境では、トップ層やミドル層にも一定の専門知識が求められるケースが増えています。

- 現場(ローアー層): 実務レベルでのノウハウや技術力を活かし、具体的な問題を解決する。

- ミドル層: 自部署やプロジェクトの専門知識を把握しつつ、対人コミュニケーションスキルと組み合わせてチームを統率。

- トップ層: 組織戦略やビジョンを策定する際に、専門的なデータや市場分析を理解できると、より精度の高い意思決定が可能。

3-3. 会議で専門スキルを活かすポイント

- 情報共有の可視化

専門家が持つデータや分析結果を、ホワイトボードやオンラインツールなどで分かりやすく示す。メンバー全員が理解しやすい形に整理することで、議論が具体化しやすくなります。- 例: エンジニアがプロトタイプの技術的課題を図示しながら説明し、デザイナーや営業担当がそのリスクを理解できるようサポート。

- 他部署や他分野との連携

専門知識は“縦割り”になりがちですが、会議で横断的に共有することで、新しいアイディアや相乗効果が生まれます。- 例: 開発部とマーケ部が共通言語を使って情報を交換し、ユーザーニーズと技術的実現性をすり合わせる。

- リスクと可能性を提示

専門家が「この方法は実現可能だがコストが高い」「この技術は新しいが、市場の反応が未知数」など、リスクと可能性を示すと、会議後の意思決定がより精度を増します。- 例: 新技術導入の提案に対し、法務部門が法的リスクを補足説明し、会議中に対策を検討。

3-4. 現場イメージ:専門家が会議を動かす瞬間

たとえば、新サービスの立ち上げ会議で、エンジニアが「この機能を追加するには2週間ほどで試作できます」と具体的な見積もりを提示し、マーケティング担当が「この機能があると競合製品との差別化が図れ、売上増が期待できる」と分析結果を示します。すると会議は「実際にやってみよう」という具体的なアクションへ進みやすくなるのです。

ここで重要なのは、専門家が一方的に話すのではなく、対人コミュニケーションスキルを駆使しながら、他のメンバーの意見を取り込み、議論を発展させること。技術や知識があっても、それを伝える力がなければ会議は活性化しません。

専門スキルは、会議を「何をすべきか」から「どう実行するか」へと結びつける力です。しかし、専門スキルだけに頼ると、メンバー間の対話が不足しがちで、斬新なアイディアや合意形成の幅が狭まる恐れもあります。次章では、対人コミュニケーションスキルと専門スキルが組み合わさったときの相乗効果について、さらに掘り下げていきましょう。

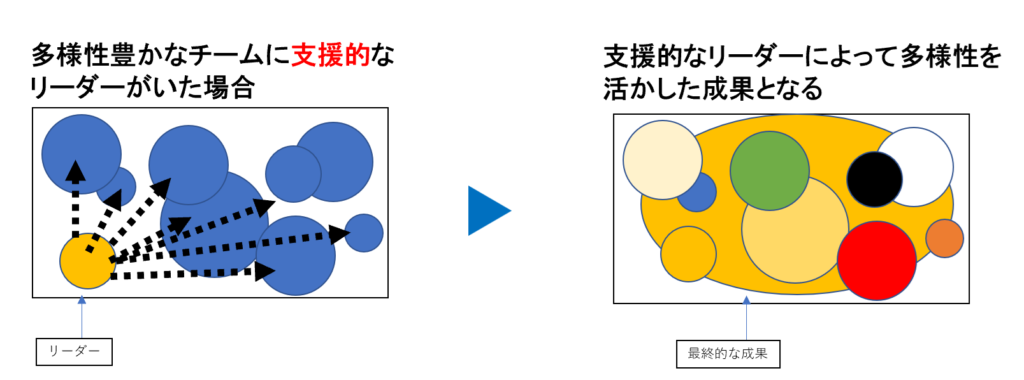

4. 対人コミュニケーション×専門スキルの相乗効果

会議の場を「価値創造の場」へと進化させるためには、対人コミュニケーションスキル(ヒューマンスキル)と専門スキル(テクニカルスキル)が互いに補完し合うことが欠かせません。どちらか一方だけが突出していても、会議が円滑に進まなかったり、実行可能なプランが生まれなかったりします。ここでは、両スキルが組み合わさることで生じる相乗効果を見ていきましょう。

4-1. 多様な意見を引き出し、具体的なアクションへ

- 専門家が対話を通じて知識を共有

技術や市場に詳しいメンバー(専門スキル)が、対人コミュニケーションスキルを活かして他のメンバーに分かりやすく説明することで、会議全体の理解が深まります。- 例: 開発担当が「この技術にはこういうリスクがあります」とかみ砕いて説明し、他部署からの質問を受け止める。議論はより建設的かつ具体的に。

- 専門知識が新たなアイディアを引き出す

ある分野の専門スキルを持つメンバーが、自分の知見を積極的に共有すると、それを聞いた他のメンバーが「それならこういう応用はどうか?」と新たな発想を思いつく可能性が高まります。- 例: デザイナーが最新のトレンドを紹介し、それを受けて営業担当が「海外市場でも受けるかも」と追加提案する。

4-2. 合意形成がスムーズになる理由

- 対人スキルで議論を深掘りし、専門スキルで説得力を高める

会議中に衝突や意見の食い違いが起きても、対人コミュニケーションスキルがあるメンバーが傾聴や質問で論点を整理し、専門スキルを持つメンバーがデータや事例を提示することで、納得感の高い合意へとつなげられます。 - 役割分担と責任範囲が明確化する

専門家が「ここは自分が担当します」と名乗りを上げ、対人コミュニケーションスキルを持つ人が全体の進行や調整をサポートする。こうした連携によって、誰がどの部分を担うかが自然とクリアになり、会議後のアクションも加速します。

参考記事:「会議の質を高める実践ガイド~導入・本論・まとめの3段階アプローチで解決する会議運営術~」

4-3. チーム全体のエンゲージメント向上

- 専門家を中心に情報が偏らない

対人スキルを活かしたメンバーが「○○さんの知識を、もっとみんなで共有しませんか?」と橋渡しをすることで、専門知識がチーム全体に広がりやすくなります。結果的に、全員が「自分も重要な役割を担っている」と感じられるようになります。 - 異なる背景や視点が組み合わさる

エンジニアやデザイナー、営業など、専門分野の違うメンバー同士が互いの考えを尊重し合い、活発に意見を交わすことで、想定外のアイディアやシナジーが生まれます。こうしたプロセスを体験すると、メンバーはチームの一員であることに誇りややりがいを感じやすくなります。

4-4. 実践例:技術者とファシリテーターの連携

たとえば、IT系のプロジェクト会議で、技術的に優れたエンジニアが「こんな機能を試してみたい」とアイディアを提案したとします。しかし、その説明が専門用語だらけで、他のメンバーには理解しにくいかもしれません。ここで、対人コミュニケーションスキルに長けたファシリテーター(あるいはミドルマネジメント)が「もう少し噛み砕いて教えてくれる?」と質問し、必要な情報を整理・可視化してくれれば、全員が「何がメリットで、どんなリスクがあるのか」を共有でき、議論が具体的に進みます。

- 結果

- エンジニアの専門知識が他の部署にも伝わりやすくなる。

- チーム全体がメリット・デメリットを把握でき、意思決定が迅速化。

- 会議後の実行段階で協力体制が整いやすく、スムーズにプロジェクトが進行。

専門スキル(テクニカルスキル)と対人コミュニケーションスキル(ヒューマンスキル)がうまく融合すると、会議は単なる情報共有の場を超え、組織全体がイノベーションを起こすための強力なエンジンへと変わります。次章では、こうした相乗効果を最大限に活かすための実践ステップを整理し、会議を本当の意味で「価値創造の場」にするための方法を提案します。

5. カッツモデルを活かす実践ステップ:会議を価値創造の場に

ロバート・カッツのスキルモデルが示す「テクニカルスキル(専門スキル)」「ヒューマンスキル(対人コミュニケーションスキル)」「コンセプチュアルスキル(概念化能力)」は、階層ごとに求められる比重が異なるものの、現代の組織ではいずれの層でも幅広いスキルが必要とされます。ここでは、会議を本当の価値創造の場にするために、カッツモデルを意識した実践ステップを整理します。

5-1. グランドルールの設定と心理的安全性の確保

- ルールを明文化して周知

「どんな意見でもまずは受け止める」「批判するなら必ず代替案を添える」など、会議中の振る舞いを明確に示すことで、メンバーは安心して発言できます。- ポイント: ミドルマネジメント層が音頭を取り、会議冒頭にルールをリマインドすると、意識づけがしやすい。

- リーダーが自ら失敗や不安を共有

リーダーやマネージャーが「完璧」を演じるのではなく、「わからないところもあるから、みんなの知識が必要だ」とオープンに伝える。- ポイント: 心理的安全性が高まれば、専門スキルを持つメンバーが遠慮なく意見を言えるようになります。

5-2. 専門知識の共有・可視化と対話促進

- 専門スキルを持つメンバーに情報発信の場を作る

新技術や市場トレンドなどの知識をわかりやすくプレゼンしてもらう時間を会議内に設定。- ポイント: 他のメンバーは傾聴や質問(対人スキル)を駆使して理解を深めると、議論がより具体的に。

- ホワイトボードやオンラインツールを活用

複雑な情報や議論の流れを視覚化することで、全員が現状を把握しやすくなり、専門スキルの効果がチーム全体に波及。- ポイント: 要所で「ここまでの理解は合っていますか?」とリーダーが確認すると、議論の軌道修正が早い段階で可能。

5-3. 役割分担と責任範囲を明確にする

- 各階層の強みを活かした役割設定

- ローアー層: 現場の専門知識を生かし、具体的な課題やリスクを提示。

- ミドル層: 対人コミュニケーションスキルを駆使し、議論の調整役や合意形成の促進。

- トップ層: コンセプチュアルスキルを用いて会議の方向性を示し、最終的な意思決定を行う。

- ポイント: カッツモデルを踏まえて、各層が得意分野を発揮できるよう、あらかじめ役割を分担しておく。

- タスクオーナーを明示し、アクションプランに落とし込む

会議の最後に「誰が何を、いつまでに行うか」を決定し、責任を持たせる。専門スキルを持つメンバーが実務をリードし、対人スキルを持つメンバーがサポート・調整する形をとるとスムーズ。- ポイント: 「誰が何をやるか」を明確化し、会議後の進捗管理を定期的に行う。

5-4. フィードバックと学習のサイクルを回す

- 会議後の振り返りを行う

「今回の会議ではどの専門スキルが活きたか」「対人スキルの面で改善できる点は何か」をチームで話し合い、次回以降に反映する。- ポイント: ミドルマネジメントが中心となり、ポジティブなフィードバックと改善点をバランスよく取り上げる。

- 成功事例を共有し、組織全体に展開

あるチームで専門知識と対人スキルがうまく噛み合って成果を出したら、そのプロセスを他部署や他プロジェクトにも広める。- ポイント: 成功体験を組織文化に組み込むことで、カッツモデルの考え方が浸透しやすくなる。

5-5. 会議を価値創造の場にするアクションプラン

会議を価値創造の場にするためのアクションプランのイメージを共有します。

- 1ヶ月以内

- 会議のグランドルールを設定・周知。

- 必要な専門知識を持つメンバーを確認し、事前に資料やデータを整理してもらう。

- 3ヶ月以内

- 会議後の振り返りの場を設け、対人コミュニケーションスキルと専門スキルの活用事例を共有。

- 小さな成功体験を称賛し、次回の会議へモチベーションを高める。

- 半年以内

- ミドルマネジメントやリーダー層向けにスキル開発プログラムを実施。

- 社内勉強会やワークショップで、専門スキルや対人スキルのノウハウを横展開。

カッツモデルを活かす実践ステップは、組織の階層ごとに異なるスキルのバランスを意識しながら、対人コミュニケーションスキルと専門スキルの相乗効果を最大化する取り組みです。グランドルールの整備やアクションプランの明確化、定期的なフィードバックを通じて、会議を真の価値創造の場へと進化させることができます。次章では、こうした取り組みが組織全体の成長とイノベーションをどのように加速させるのか、最終的なまとめとアクションプランを提示します。

6. まとめ:組織の成長を加速する新時代の会議

会議は、単なる情報共有や指示の場ではなく、組織全体が新たな価値を生み出すためのプロセスへと進化させることができます。そのために欠かせないのが、ロバート・カッツのスキルモデルが示す「対人コミュニケーションスキル(ヒューマンスキル)」と「専門スキル(テクニカルスキル)」の相互作用です。以下のポイントを押さえることで、会議は組織の成長とイノベーションを加速させる新時代のステージへと変貌を遂げます。

6-1. 対人コミュニケーションスキルと専門スキルの相乗効果

- 対人コミュニケーションスキル

- メンバー同士の理解を深め、心理的安全性を高める。

- 傾聴や質問、共感を通じて、多様なアイディアを引き出し、建設的な議論を促進する。

- 専門スキル

- 議論を具体的な計画やアクションにつなげる原動力。

- 問題点の早期発見やリスク評価を通じて、実行力のある合意形成をサポート。

これらが組み合わさることで、会議はただの「話し合い」ではなく、新たな価値を創造し、実行に結びつける場へと進化します。

6-2. 組織全体のメリット

- 意思決定の質とスピードが向上

多様な意見がオープンに出され、専門知識で裏付けされた議論が行われるため、最終的な結論が納得感と実効性を兼ね備えたものになる。 - チームのエンゲージメントが高まる

メンバーが主体的に発言し、相互に補完し合うプロセスを経験することで、「自分も組織を動かしている」という手応えを得られる。 - 組織の学習力・適応力が向上

対人コミュニケーションスキルと専門スキルの活用が定着すれば、組織全体でナレッジが蓄積され、変化の激しいビジネス環境にも柔軟に対応できる体制が整う。

6-3. 今後の取り組みとアクションプラン

- 継続的なスキルアップ

- 対人コミュニケーションスキル研修: ミドルマネジメント層を中心に、傾聴や質問、フィードバックなどのワークショップを定期的に開催。

- 専門スキルの社内共有: 勉強会や情報交換会を開き、部署を超えた知識の共有を促進。

- 会議のグランドルールを明確化

- 「どんな意見もまずは歓迎する」「批判だけでなく提案をセットにする」など、組織文化として浸透させる。

- これにより、心理的安全性が高まり、メンバーが遠慮なくアイディアやリスクを共有できる。

- アクションと振り返りのサイクル

- 会議後に必ずToDoや責任者を明確にし、定期的に進捗確認を行う。

- 結果を振り返り、うまくいった点・改善点を共有して、次の会議へフィードバックする。

対人コミュニケーションスキルと専門スキルの相互作用を最大化することこそが、会議を価値創造の場に変える最短ルートです。組織の成長を加速するために、ぜひこの新時代の会議運営の在り方を取り入れてみてください。多様なアイディアと実行力が組み合わさったとき、組織は想像以上の成果を生み出すことでしょう。

aundでは、会議に関するお悩み解決を支援しています。研修の形で広く型を提供する形から、実際に会議に参加していくファシリテーター派遣まで行っております。何か会議でお困りのことがあれば気軽にご相談ください。