「アジェンダ × グランドルール」で会議の質を劇的改善!?少しの工夫で最大の効果を実感!

「アジェンダ × グランドルール」で会議の質を劇的改善!?

~少しの工夫で最大の効果を実感!~

目次

序論:なぜ会議にアジェンダとグランドルールが必要なのか?

2.アジェンダ作りは会議の設計図

3.効果的な会議を支えるグランドルール

4.成功企業の会議設計事例

5.まとめ:アジェンダとグランドルールを活かした会議改革

序論:なぜ会議にアジェンダとグランドルールが必要なのか?

1-1 目的が曖昧な会議 vs. 目的が明確な会議の違い

あなたの会社では、日々開かれている会議の目的が明確になっていますか?

何のために集まっているのか、何を決めるべきなのかが曖昧なまま、ただ「会議だから参加する」という習慣になってはいませんか?

このような状況では、参加者が受け身になり、話が発散して結論が出ないまま時間だけが経過してしまうことがよくあります。会議の生産性を向上させるには、「会議の目的を明確にし、それを全員が共有すること」が重要です。

✔ 目的が曖昧な会議の特徴

- 話が脱線し、結論が出ない

- 参加者が受け身になり、発言が少ない

- 進行が場当たり的で、時間が予定よりも長引く

- 何が決まったのかわからず、アクションに繋がらない

✔ 目的が明確な会議の特徴

- 事前にアジェンダが共有され、効率的に進行される

- 各参加者が準備して臨むため、議論が活発化する

- 会議終了後、具体的なアクションプランが明確になる

効果的な会議を実現するには、「何のためにこの会議を開くのか?」を明確にし、それを実現するための「アジェンダ(会議の設計)」と「グランドルール(進行のルール)」を整えることが不可欠です。

1-2 アジェンダとグランドルールが生産性を左右する

会議が機能するかどうかは、事前の準備段階でほぼ決まると言っても過言ではありません。

特に「アジェンダ」の設計は、会議の成否を分ける重要な要素です。アジェンダとは、会議の進行計画であり、参加者がどのような準備をし、どのように議論を進めるべきかを示すものです。

また、会議の場で適切な議論を促すためには「グランドルール」が必要になります。これは、参加者全員が守るべきルールを設定し、意見を出しやすい環境を作るためのものです。

例えば、GoogleやNetflixでは、会議に限らず「目的を明確にし、結論を出すためのプロセスを厳密に設計する」ことを徹底しています。

📌 参考記事:

- 【引用】Googleの会議設計に関する情報 → Resily「OKRとは?」

- 【引用】Netflixの会議文化 → Netflix Culture

つまり、会議の成功は、開始前の設計と進行のルール次第で決まるのです。

1-3 目的の明確化がもたらす影響:実際の企業事例

会議の目的を明確にし、それを実行することで、どのような効果が生まれるのでしょうか?

ここでは、実際にアジェンダ設計を徹底することで会議の生産性を向上させた企業の事例を見てみましょう。

Google:OKRを活用した会議の効率化

Googleでは、OKR(Objectives and Key Results)という目標管理手法を組織設計や会議に適用しています。

✔ Googleの会議運営の特徴

- 事前に「目的(Objective)」と「成果(Key Result)」を定める

- 目的と関連性の低い議題は排除する

- 決定すべきことを明確にし、会議中に結論を出す

たとえば、あるプロジェクトの進捗会議では、以下のような形式が取られます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的(Objective) | 新商品の市場投入戦略を決定する |

| 主要成果(Key Result) | 競合分析の結果を共有し、ターゲット市場を確定する |

Netflix:自由と責任のバランスを取る会議文化

Netflixでは、「会議は決定を下すための場」と明確に位置づけられています。

✔ Netflixの会議ルール

- 事前準備なしで会議に参加することは禁止

- すべての会議で「この会議の目的は何か?」を確認

- 会議の内容が不要と判断された場合、途中退席もOK

このような厳格なルールを導入することで、意思決定のスピードを最大化し、無駄な会議を徹底的に排除しています。

1-4 結論:「会議は設計次第で価値が変わる」

会議の価値は、「準備」と「進行のルール」によって決まります。

GoogleやNetflixのような企業が会議の効率化に成功しているのは、「何のために話し合うのか?」を明確にし、それを実現するためのアジェンダとルールを整えているからです。

では、あなたの会社の会議はどうでしょうか?

✅ 会議の目的は明確になっていますか?

✅ 事前にアジェンダが共有されていますか?

✅ 参加者全員が準備して会議に臨んでいますか?

次章では、「効果的な会議を作るためのアジェンダの設計方法」を詳しく解説します。

📌 参考記事:

「会議の目的を明確にすることで生産性を最大化!」

「無駄な会議を価値ある時間へ!企業変革を促す「会議の力」とは?」

2.アジェンダ作りは会議の設計図

2-1 アジェンダが会議の成功を左右する理由

会議が無駄になる大きな原因のひとつは、「目的が不明確であること」です。

「この会議、結局何を決める場だったの?」

「議論がまとまらず、次のアクションが見えない…」

こうした経験は、多くのビジネスパーソンにとって共通の悩みではないでしょうか?

その解決策となるのが、「アジェンダの作成」です。

アジェンダは単なる議題のリストではなく、会議の設計図として機能します。

✔ アジェンダがある会議

- 目的が明確で、必要な議論に集中できる

- 参加者が準備を整えたうえで参加できる

- 限られた時間内で効率的に意思決定ができる

✔ アジェンダがない会議

- 議論が発散し、何も決まらない

- 参加者が受け身になり、議論が深まらない

- 会議後のアクションが不明確になり、結果につながらない

つまり、アジェンダ作りの質が、会議の成否を大きく左右するといえます。

では、具体的にどのようにアジェンダを作成すればよいのか、実践的なポイントを解説します。

2-2 アジェンダ作成の5つのステップ

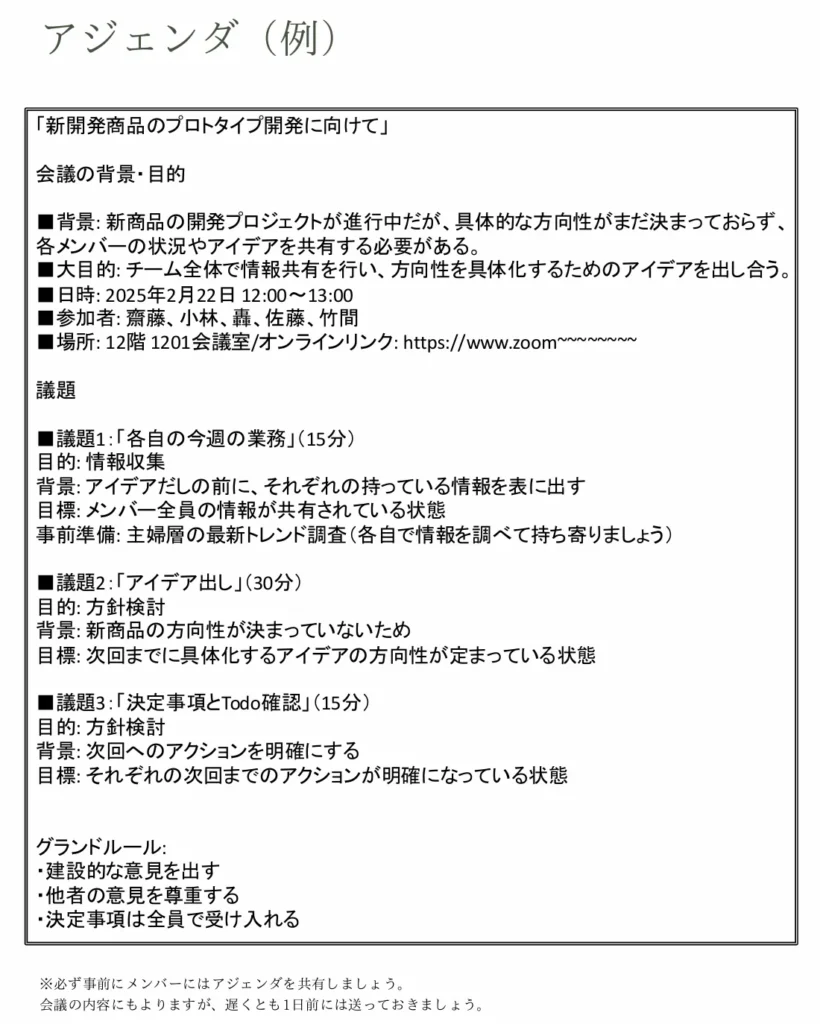

① 会議の目的と背景を明確にする

アジェンダを作る際、最初に決めるべきことは「この会議の大きな目的は何か?」です。

✔ 目的の例

- 「新商品のプロトタイプ開発に向けたアイデアを具体化する」

- 「プロジェクトの進捗を確認し、次のアクションを明確にする」

- 「四半期の売上データをもとに、来期の営業戦略を策定する」

また、なぜこの会議が必要なのか(背景) も明記することで、参加者の理解が深まります。

📌 アジェンダ例:新商品開発会議の背景・目的

② 議題を設定し、優先順位をつける

会議の時間は限られています。重要な議題から順番に並べ、議論の焦点を明確にすることが重要です。

✔ 議題設定のポイント

- 重いテーマには多めの時間を確保する(深い議論を促す)

- 最も重要な議題を最初に配置(時間切れを防ぐ)

- 細かい確認事項は後半に回す(時間を有効活用する)

議題を決める際は、議題毎にも目的を明確にしましょう。目的には、次のどれかを入れるとよいでしょう。

A. 報告:情報を共有し次の行動を整える

B. 情報収集:意思決定を支える基盤を構築する

C. 承認:次のステップへ進むための決定を行う

D. 方針検討:最適な選択肢を見極める

E. 課題解決・アイデア出し:新しい解決策を生み出す

また議題毎に目標も決めましょう。会議の目標を明確にすることは、会議を効果的に進めるためのカギです。特に、議題ごとの目標を設定することが重要です。各議題について「何が達成されればこの議題が完了とみなせるか」を定義することで、参加者全員が共通のゴールを共有できます。

③ 参加者を適切に選定する

会議に関係のないメンバーが多すぎると、議論がまとまりにくくなります。

✔ スティーブ・ジョブズの会議ルール

スティーブ・ジョブズは、「会議は少数にすべき」と考え、必要最小限のメンバーで議論することを推奨していました。

👉 【引用】ジョブズ流の会議術

④ 事前準備の内容を明記する

会議をスムーズに進めるためには、参加者が適切な準備をしておく必要があります。そのため、事前に準備すべき情報をアジェンダに明記することが重要です。

✔ 事前準備の例

- 開発会議 → 最新技術トレンドのリサーチ

- データ分析会議 → 売上データの共有

- マーケティング戦略会議 → 競合分析レポートの作成

⑤ アジェンダを事前に共有し、準備を促す

アジェンダは、会議の最低でも1日前には参加者全員に共有しましょう。

✔ アジェンダ共有のメリット

- 途中で議題を追加したり、時間配分を見直す余裕ができる

- 参加者が事前に準備を整えられる

- 会議の目的が明確になり、スムーズに進行できる

2-3 アジェンダ作りが組織の生産性を向上させる

アジェンダは、会議を「生産的な時間」に変える最も効果的なツールです。次章では、アジェンダと並んで会議を円滑に進めるために必要な「グランドルールの設定」について解説します。

ちなみにですが、当社ではChatGPTにて自動的にアジェンダ作成ができるツールも用意しております。無料で配布しておりますので、興味ある方はお問合せから「アジェンダ作成GPTがほしい」とご連絡ください。

3.効果的な会議を支えるグランドルール

3-1 グランドルールとは?なぜ必要なのか?

「この会議、とにかく話しづらいな……」

そう感じたことはありませんか?

- 一部の人しか発言しない

- 議論が脱線して時間だけが過ぎる

- 決まったはずのことが、あとになって蒸し返される

これらの課題の多くは、会議の場に明確なルールがないことが原因です。

そこで必要となるのが、「グランドルール」です。

グランドルールとは、会議の進行や発言に関する共通のルールであり、議論の質を高め、意思決定をスムーズにするための指針です。

氷山モデルの観点から考えると、グランドルールは「見えない部分(価値観や行動基準)」を共有するための手段といえます。

組織には暗黙のルールが存在し、それが会議の空気感や意思決定に影響を与えます。しかし、これが適切に整理されていないと、

「発言しづらい雰囲気」や「誰も結論を出さない会議」につながってしまうのです。

3-2 グランドルールが生産性を高める理由

企業における会議の目的は、単なる情報共有ではなく、チームの意思を統一し、行動を生み出すことにあります。

しかし、ルールが曖昧な会議では、以下のような問題が発生しやすくなります。

❌ 1. 発言の偏りによるアイデアの損失

- 役職が上の人だけが話し、現場の声が反映されない

- 声の大きい人の意見ばかり通る

📌 例:Netflixの企業文化

Netflixでは「自由と責任」の文化が強く、役職に関係なく全員が自由に意見を言える環境を整えています。

❌ 2. 意思決定の遅れと不透明さ

- 議論が堂々巡りになり、結論が出ない

- 決まったことがあとから覆される

📌 例:トヨタの会議術

トヨタでは決定に至るまでの議論のプロセスを明確化しています。

この会議のルールは、「次は何を打ち合わせるか」 というもの。

こういったことを決めておくことで、曖昧な意思決定を避けることができます。

【引用:トヨタの会議術 - 東洋経済オンライン(https://toyokeizai.net/articles/-/421178?page=3)】

3-3 効果的なグランドルールの具体例

それでは、実際にどのようなグランドルールを設けるべきでしょうか?

以下の3つのカテゴリーに分けて考えてみましょう。

① 発言ルール:全員が意見を出しやすい環境をつくる

- 他人の意見を否定しない → 「どうすれば実現できるか?」の視点で議論する

- 批判ではなく提案を意識する → 「これはダメ」ではなく「こうしたらどうか?」という発言を心がける

📌 例:Googleの会議文化

Googleでは、全員が積極的に発言できるよう、**「結論を急がず、自由な議論を促す」**ことを推奨しています。また、ブレインストーミングの際は「どんな意見でも歓迎する」文化をつくることで、創造的なアイデアを引き出すようになっています。

【引用:Googleの企業文化 - Note(https://note.com/shuheikoyama/n/n69c2c3e123fc)】

② 進行ルール:時間管理と議論の方向性を整える

議題に沿って進行する → 話が脱線しそうになったら進行役が軌道修正する

会議の開始・終了時間を厳守する → 会議の時間を無駄にしない

③ 決定ルール:会議後のアクションを明確にする

会議後のアクションプランを明確にする → 誰が何をするのか、いつまでにやるのかを具体化する

決まったことには全員が責任を持つ → 「決まったことに異議を唱えるのは会議の場で」とルール化する

3-4 具体的なグランドルールフォーマット

📌 グランドルール(例)

| ルールの種類 | 具体例 |

|---|---|

| 発言ルール | 他人の意見を否定しない、建設的な意見を出す |

| 進行ルール | 開始・終了時間を厳守する、議題に沿って進行する |

| 決定ルール | 決まったことには全員がコミットする、アクションプランを明確にする |

3-5 グランドルールを組織に浸透させるために

グランドルールは一度決めて終わりではなく、継続的にアップデートしながら組織文化として根付かせることが重要です。

✅ 初めての会議でグランドルールを説明し、参加者の合意を取る

✅ 会議後に「ルールを守れていたか?」を振り返る

✅ チームの状況に応じてルールを柔軟に修正する

グランドルールを適切に設定することで、会議は単なる報告の場ではなく、意思決定と行動につなげる場へと進化します。

次章では、グランドルールとアジェンダを活用した「実際の会議運営のベストプラクティス」について解説します。

4.成功企業の会議設計事例

会議の設計によって、企業の成長スピードや意思決定の質は大きく左右されます。

特に成果を上げている企業では、会議を単なる情報共有の場ではなく、「意思決定」と「実行」を加速させる仕組みとして活用しています。

本章では、そうした企業の会議設計の事例をもとに、「目的を持った会議」をどのように実現すべきかを解説していきます。

4-1 データを活用した「成果志向の会議」

ある大手テクノロジー企業では、会議の質を向上させるために、データを活用した意思決定を徹底しています。

この企業では、定量的なデータを基に議論を進めるルールを設け、感覚的な意見に頼らない会議を実施しています。

📌 具体的な会議設計

- アジェンダには「判断材料となるデータ」を必ず添付する

参加者が事前にデータを確認し、事実に基づいた議論を行える環境を整えます。 - 「ダブルクリックルール」を導入する

意見を出す際には、「その判断の根拠となるデータは何か?」を徹底的に問うルールを設け、主観に頼らない意思決定を促します。 - 「会議後5分以内に決定事項を共有する」

会議終了直後に、全員に決定事項とアクションアイテムを共有し、すぐに実行に移せる体制を整えています。

▶ 学びのポイント

会議の場でゼロから議論を始めるのではなく、事前準備としてデータを揃え、会議では意思決定に集中することが重要です。

これにより、会議時間の短縮と、迅速なアクションにつなげることができます。

4-2 スタートアップ企業の「即断即決の会議設計」

ある急成長中のスタートアップ企業では、会議のスピードを最優先に設計しています。

大企業のような長時間の意思決定プロセスではなく、短時間で決めてすぐに実行することをルールとしています。

📌 具体的な会議設計

- 「30分ルール」

1回の会議は基本30分以内とし、それ以上の議論が必要な場合は、再度アジェンダを整理してから改めて会議を設定します。 - 「スタンドアップミーティング」

立ったまま行う会議で、ダラダラとした議論を防ぎます。

参加者全員が簡潔に要点を伝える文化を定着させています。 - 「決まったら即実行」

1回の会議で方向性を決め、その場でアクションアイテムを設定し、即座に実行に移します。

▶ 学びのポイント

スタートアップ企業の特徴は、「決定のスピードを最優先にする」ことです。

無駄な議論を排除し、会議の場を「決定の場」とすることで、成長スピードを最大化しています。

4-4 「リモートワークに最適化された会議設計」

リモートワークの普及により、オンライン会議の質を高めることが求められています。

あるグローバル企業では、リモート会議に特化したルールを設け、オンラインでも生産性を落とさない工夫を取り入れています。

📌 具体的な会議設計

- 「アジェンダ+発言タイム設定」

事前にアジェンダを共有し、各参加者の発言時間を決めておくことで、特定の人の独占を防ぎ、全員が発言できる場を作ります。 - 「ノートテイカー(記録係)の設置」

会議の進行中に、専用のノートテイカーが議論内容をリアルタイムで記録し、会議後に何が決まったのか分からなくなる問題を解消します。 - 「会議の終了時に、アクションアイテムを画面共有」

会議の最後に、決定事項と次のアクションを全員で確認することで、参加者が「次に何をすべきか」を明確に理解できるようにします。

▶ 学びのポイント

リモート環境では、「発言の公平性」と「決定事項の可視化」が特に重要です。

これらの工夫により、対面と同じレベルの生産性を確保することが可能になります。

5.まとめ:アジェンダとグランドルールを活かした会議改革

企業が抱える「無駄な会議」という課題に対し、解決策として注目すべきなのが 「アジェンダの明確化」と「グランドルールの整備」 です。

本記事を通じて、会議の設計を見直し、会議の生産性を向上させるための具体的なアプローチについて解説してきました。

ここでは、これまでのポイントを振り返りながら、実際に会議を改革するためのアクションプランを整理していきます。

5-1 アジェンダの明確化が生産性を向上させる

会議の成否は、準備段階でほぼ決まる と言っても過言ではありません。

特にアジェンダをしっかりと設計することで、参加者全員が会議の目的を理解し、議論の質が大幅に向上します。

✅ アジェンダ作成時に意識すべきポイント

- 会議の目的を明確にする

- 情報共有、意思決定、アイデア出しなど、目的に応じた設計を行う。

- 背景を共有し、全員の理解を統一する

- 「なぜこの会議を開くのか?」を明示し、無駄な議論を防ぐ。

- 議題ごとに目標を設定する

- 具体的に「何を決めるのか?」を定め、決定事項が曖昧になるのを防ぐ。

- 事前準備を求める

- 必要なデータや資料を事前に確認し、当日は意思決定に集中できるようにする。

これらの工夫を取り入れることで、会議の時間を効率的に活用し、「なんとなく集まる会議」から「決定を生む会議」へと進化 できます。

5-2 グランドルールが会議の質を左右する

アジェンダと並んで重要なのが 「グランドルールの設定」 です。

会議が生産的に進むかどうかは、会議の場における「ルールの徹底度」によって大きく変わります。

✅ グランドルールを設けるメリット

- 全員が発言しやすくなる

- 「批判ではなく建設的な意見を出す」「否定から入らない」などのルールを決めることで、心理的安全性を確保。

- 議論がブレにくくなる

- 「アジェンダ外の話題は持ち込まない」「議論が脱線したら進行役が修正する」など、議論のフォーカスを保つ。

- 決定事項の実行力が高まる

- 「決まったことは全員で実行する」というルールを徹底することで、決定事項の蒸し返しを防ぎ、スムーズなアクションへつなげる。

例えば、トヨタのでは、「結論のない会議を開かない」 というルールを徹底していることで知られています。

このように、企業文化に合わせたグランドルールを設けることで、会議の生産性を飛躍的に向上させることが可能です。

5-3 企業の会議改革に向けたステップ

では、実際に自社の会議を改革するには、どのようなステップを踏むべきでしょうか?

以下の3つのステップで、自社の会議をより生産的なものへと変えていきましょう。

📌 ステップ1:現状の会議を振り返る

まずは、自社で開催されている会議を振り返り、以下のような問いを投げかけてみてください。

✅ 目的が曖昧なまま開催されている会議はないか?

✅ 決定事項が曖昧なまま終わっている会議はないか?

✅ 参加者全員が意見を出しやすい環境になっているか?

もし、1つでも当てはまる項目がある場合は、会議の設計を見直すタイミングかもしれません。

📌 ステップ2:アジェンダとグランドルールを整備する

自社の会議をより生産的にするためには、アジェンダとグランドルールの整備が不可欠です。

具体的には、以下のようなフォーマットを作成し、共通ルールとして定着させることが効果的です。

✅ 会議のアジェンダフォーマットを統一する

- 会議の目的・背景

- 議題と目標

- 事前準備(必要なデータ・資料)

- 会議後のアクションプラン

✅ グランドルールを設定する

- 会議の開始時に目的を共有する

- 否定ではなく、建設的な意見を出す

- 脱線した議論は進行役が修正する

- 会議後に決定事項を迅速に共有し、実行する

これらをチーム内で共有し、全員が守るようにすることで、会議の質が大きく向上します。

📌 ステップ3:試行と改善を繰り返す

最初から完璧な会議設計を作るのは難しいため、試行と改善を繰り返すことが重要です。

例えば、定期的に「会議のフィードバック」を実施し、参加者からの意見を収集することで、会議の運営方法を最適化できます。

✅ 改善のためのチェックポイント

- 会議時間は適切か?(長すぎる/短すぎる)

- 目的に沿った議論ができているか?(脱線が多くないか)

- 決定事項が明確になっているか?(結論が曖昧で終わっていないか)

このような振り返りを定期的に行うことで、より実効性の高い会議へと進化させることが可能です。

5-4 まとめ:アジェンダとグランドルールで会議を進化させる

本記事では、アジェンダとグランドルールの重要性について詳しく解説してきました。

これらを適切に活用することで、企業の会議は単なる「話し合いの場」ではなく、「意思決定を加速させる場」 へと変わります。

✅ 会議改革のために意識すべきポイント

- アジェンダを整備し、会議の目的を明確にする

- グランドルールを導入し、議論の質を高める

- 試行と改善を繰り返し、最適な会議設計を追求する

会議の質が向上すれば、組織全体の意思決定スピードが上がり、事業の成長にもつながります。

まずは、自社の会議を振り返り、「目的のない会議」「ダラダラと続く会議」「決まらない会議」 から脱却することが重要です。

「本当にこの会議は必要か?」「もっと効率的にできる方法はないか?」

こうした視点を持ち、アジェンダとグランドルールを活用しながら、より良い会議文化を構築していきましょう。

会議改革を成功させるために、aundを活用しませんか?

会議の生産性向上は、組織全体の意思決定スピードを上げ、企業の成長を加速させる重要な要素です。しかし、「アジェンダ作成に時間がかかる」「議論がまとまらない」「決定事項が実行されない」 といった課題を抱えている企業は少なくありません。

aund では、企業の会議改革を支援するために、以下のサービスを提供しています。

✅ 会議設計コンサルティング

企業ごとの課題に合わせて、最適な会議のフレームワークを設計。アジェンダ作成のテンプレートやグランドルールの導入をサポートします。

✅ ファシリテーション支援

プロフェッショナルなファシリテーターが会議をリードし、目的達成に向けた議論を活性化。意思決定のスピードを向上させます。

✅ 組織全体の会議文化改善プログラム

定期的な振り返りや改善プロセスを導入し、会議の質を継続的に高める仕組みを構築。

「会議を変えれば、組織が変わる。」

ぜひ、aundのサービスを活用し、より効果的で生産的な会議を実現してください。