「チームが変わる」本質的なチームビルディングとは? 成長する組織に共通する視点を紹介

「チームが変わる」本質的なチームビルディングとは?

~ 成長する組織に共通する視点を紹介~

目次

1.はじめに:なぜ今、チームビルディングが必要なのか?

2.チームビルディングとは何か? 目的と効果を改めて理解する

3.チームの成熟度に応じたステップ(タックマンモデルの活用)

4.信頼・共通理解・役割共有:強いチームに共通する土台とは?

5.心理的安全性と感情知能(EQ)がカギを握る理由

6.チームビルディング施策のアイデアと実践例

7.aundのアプローチ:変化に強いチームづくりを伴走で支援

1. はじめに:なぜ今、チームビルディングが必要なのか?

変化のスピードが加速し、働き方の価値観が大きく揺れ動く現代において、「チームビルディング」はもはや“余白の活動”ではありません。むしろ、組織の成果を左右する本質的な取り組みとして、今あらためて注目されています。

なぜなら、個人のスキルや戦略だけでは、複雑な課題に立ち向かうことが難しくなっているからです。そこに必要なのは、自律的かつ協働的に動けるチームの存在です。

「全体は個の総和に勝る」──チームでこそ発揮される力

古代ギリシャの哲学者アリストテレスは、「全体は常に部分の総和よりも大きい(The whole is greater than the sum of its parts)」と説きました。個の力をどれだけ集めても、それぞれが孤立していては意味をなさない。互いの特性が重なり合い、補い合うことで、初めて“チームとしての価値”が生まれます。

まさに現代の組織運営でもこの原理は健在です。専門性が高まる一方で、チームとして成果を生み出すためには、相互理解と信頼に基づいた関係性が欠かせません。

Job型雇用と転職増加がもたらす、新しい現実

さらにここ数年で、日本でもJob型雇用の普及が進み、同時に転職を前提としたキャリア設計が一般化してきました。これにより、組織の中で人材が固定され続ける前提は崩れ、プロジェクト単位での人の流動性が高まっています。

この環境下で求められるのは、「どれだけ早く、チームとしての機能を立ち上げられるか」というスピードです。

- 企業側にとっては、それが生産性や成果に直結し、

- 個人にとっては、それが“選ばれ続ける人材かどうか”を左右します。

言い換えれば、チームビルディングの巧拙は、組織にも個人にも等しく未来を左右する時代に突入しているのです。

チームビルディングは“戦略的投資”である

にもかかわらず、チームビルディングは「なんとなく仲良くなればよい」「一緒にご飯でも食べればチームになる」といった誤解も未だ根強く残っています。しかし、本質的なチームビルディングは偶然には起きません。

信頼関係の構築、役割と目標の共有、心理的安全性の醸成――これらを意図的に、構造的に育てていくことが必要です。

この記事では、チームビルディングを「組織の戦略」としてとらえ直す視点から、具体的な理論と実践方法を紐解いていきます。

参考記事:「無駄な会議を価値ある時間へ!企業変革を促す「会議の力」とは? ~無駄を価値に変える組織の会議戦略~」

2.チームビルディングとは何か?

目的と効果を改めて理解する

「チームビルディング」という言葉は、研修やレクリエーションの文脈で耳にすることが多いかもしれません。

しかし、本来の意味はもっと本質的で、組織の力を最大化するための“仕組みづくり”そのものです。

2-1. チームビルディングの定義

チームビルディングとは、チームとしての機能を高めることを目的に、構造的かつ意図的に信頼関係や協働体制を築く取り組みです。

単なるチームワークの強化ではなく、チームとして「成果を出せる状態」を作るためのプロセスであり、組織成長の土台とも言えます。

この取り組みには、以下のような本質的な要素が含まれます。

- メンバー間の心理的安全性を高める

- 役割や期待値を明確に共有する

- 共通の目標に向けた一体感を醸成する

- チームの中に多様性と対話があることを尊重する

つまり、個の力を束ねて「チームとしての知性」=Collective Intelligenceを育てていく取り組みです。

2-2. チームビルディングの目的

では、なぜ今チームビルディングが必要なのでしょうか? その目的は、以下の3つに集約されます。

① 信頼関係の構築

信頼がなければ、率直なフィードバックも、創造的な意見も出てきません。信頼関係のあるチームは、衝突さえも建設的に捉え、成長の機会に変えることができます。

② 一体感と目標共有の強化

チームの方向性が曖昧なままでは、メンバーの努力は分散し、非効率な動きに繋がります。チームビルディングでは、「なぜ今、私たちはこの目標に向かっているのか」という共通理解を言語化し、共有することが重要です。

③ 多様性と補完性を活かす

現代のチームは、バックグラウンドやスキルの異なるメンバーで構成されることが増えています。だからこそ、お互いの違いを「ノイズ」ではなく「リソース」として活かす意識が必要です。チームビルディングは、違いを補い合う協働の基盤を整える役割を担います。

2-3. チームビルディングがもたらす効果

チームビルディングが効果を発揮すると、チームは次のような状態に近づいていきます。

- 生産性が向上する

無駄な確認や誤解が減り、メンバーが自律的に動けるようになります。 - コミュニケーションが活性化する

意見を自由に言える雰囲気が生まれ、アイデアの質も量も増加します。 - チームに“風土”が生まれる

一体感や安心感のある空気が醸成され、離職率の低下や定着率の向上にもつながります。 - 新しいリーダーが育つ

チーム全体が主体的に動くなかで、自然とリーダーシップが発揮される土壌が整います。

2-4. チームビルディングは“現場の習慣”である

重要なのは、チームビルディングを一度きりのイベントではなく、継続的な習慣として定着させることです。

日々の対話や会議の運営、フィードバックのやり取りの中にこそ、本当の意味でのチームビルディングの芽があります。

組織の戦略がどれだけ秀逸でも、実行するのはチームであり人です。

だからこそ、戦略と並行して「チームの質」そのものを高めることが、これからの企業にとって不可欠となるのです。

次章では、チームの状態を見極めるための「チームの発達段階(タックマンモデル)」について詳しくご紹介します。

3.チームの成熟度に応じたステップ(タックマンモデルの活用)

チームビルディングを実施する際、最も重要な視点のひとつが「チームの成熟度を見極めること」です。

なぜなら、信頼関係ができていない段階のチームに高度な議論や自己開示を求めても、逆効果になってしまうからです。

ここで参考になるのが、心理学者ブルース・タックマンが提唱した「タックマンモデル」です。このモデルでは、チームが成果を出すようになるまでに4つの段階を経るとされています。

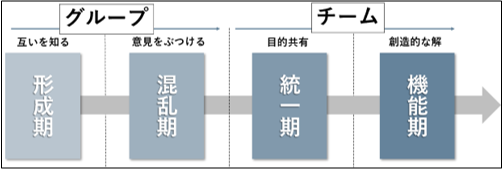

3-1.タックマンモデルとは?

タックマンモデルでは、チームの発達を以下の4つの段階に分けて整理しています。

| 段階 | 特徴 |

|---|---|

| ① 形成期 | メンバー同士が探り合い、緊張感と期待が入り混じる状態 |

| ② 混乱期 | 意見の衝突や摩擦が起こりやすく、役割が曖昧な状態 |

| ③ 統一期 | チームとしてのルールや協力体制が整い、共通の目標に向かう状態 |

| ④ 機能期 | 自律性と信頼が高まり、高いパフォーマンスを発揮できる状態 |

このモデルを用いることで、チームの今の状態に合わせた適切な介入や会議設計が可能になります。

3-2.各ステージの特徴とチームビルディングのポイント

◆ ① 形成期(Forming)

- 状態:新たにチームができたばかり。お互いに遠慮があり、発言も控えめ。

- 課題:信頼関係の構築、価値観の共有。

- 支援策:

- アイスブレイクやパーソナルストーリーの共有。

- 「何を一緒に目指していくのか?」という共通の目的を丁寧に言語化する。

◆ ② 混乱期(Storming)

- 状態:遠慮が薄れ、意見のぶつかりや不満が顕在化してくる時期。

- 課題:衝突のマネジメント、役割とルールの明確化。

- 支援策:

- ファシリテーションを通じて建設的な対話の場を設計。

- 「違い」をネガティブにとらえず、価値ある多様性として尊重する意識を醸成。

◆ ③ 統一期(Norming)

- 状態:役割や信頼が確立され、チームとしてのまとまりが見えてくる段階。

- 課題:共通の目標への意識強化、成功体験の共有。

- 支援策:

- 定例会議やKPTで振り返りの習慣をつける。

- チームとしての価値や強みを再確認するセッションを実施。

◆ ④ 機能期(Performing)

- 状態:高い自律性と成果を出せる状態。役割分担が機能し、挑戦的な課題にも前向きに取り組める。

- 課題:さらに高みを目指すリーダーシップ、継続的な改善。

- 支援策:

- OKRの導入やアジャイルのプラクティスを活用。

- 社会的意義や長期的なビジョンとの接続を意識づける。

3-3.チームの“今”に合った手を打つ

タックマンモデルを知る最大の利点は、「チームに今、どんな支援が必要か?」が見えやすくなる点です。

たとえば、混乱期のチームにKPI目標の強化を押しつけても、メンバーの気持ちは離れていくかもしれません。

逆に、形成期のチームに1on1を導入しても、信頼関係がなければ機能しません。

だからこそ、段階に合ったアプローチが“チームビルディングの質”を大きく左右するのです。

3-4.アリストテレスが残した言葉と、いま求められる組織

アリストテレスは「全体は部分の総和に勝る(The whole is greater than the sum of its parts)」という言葉を残しました。

これは、まさに今の組織づくりにも通じる考え方です。

バラバラの優秀な個人が集まっても、チームとして機能しなければその力は発揮されません。

逆に、信頼と補完関係に満ちたチームであれば、個の力をはるかに超える成果を生むことができます。

だからこそ、チームの成熟度を見極めたアプローチが、今の組織には求められているのです。

4.信頼・共通理解・役割共有:強いチームに共通する土台とは?

成果を出し続ける強いチームには、必ずと言っていいほど共通する「土台」が存在します。

それは、華々しいスキルやキャリアではなく、信頼・共通理解・役割共有という目には見えにくい、しかし揺るがぬ基盤です。

これらは一朝一夕に築けるものではありませんが、チームが機能し続けるために最も重要な3本柱と言えるでしょう。

4-1.「信頼」がなければ、挑戦も対話も生まれない

信頼は、心理的安全性とも言い換えることができます。

「このチームでは自分の意見を言っても否定されない」「ミスをしても責められず、学びに変えられる」と感じられる空気感が、信頼のあるチームにはあります。

Googleが「効果的なチームの条件」を調査したプロジェクト・アリストテレスでも、最も影響力のある要素として挙げられたのがこの「心理的安全性」でした。

信頼のあるチームでは、

- メンバー同士が率直なフィードバックをし合える

- チャレンジングな目標にも前向きに取り組める

- 誰かが困っているときに自然と手を差し伸べる

こうした文化が自然と醸成されていきます。

信頼は、成果ではなく「日々の対話」から生まれます。

4-2.「共通理解」が、バラバラの力をひとつにする

どんなに優れたメンバーが集まっていても、目指す方向や価値観がずれていたら、チームは空中分解します。

共通理解とは、「どこに向かっていて、なぜそれが大切なのか」を全員が腑に落ちた状態のこと。

たとえば、次のような問いにチーム全員が答えられるでしょうか?

- 私たちのチームが、会社の中で果たすべき役割とは何か?

- なぜ今、このプロジェクトに取り組んでいるのか?

- 成功とはどういう状態か?それをどう判断するのか?

共通理解を深めるには、会議やワークショップでの丁寧な言語化が不可欠です。

また、日々の振り返りや対話の中でも、意識的に価値観や目標を言葉にしてすり合わせることが大切です。

4-3.「役割共有」が、チームの迷いや停滞をなくす

信頼と共通理解があっても、“誰が何を担うのか”が曖昧な状態では、チームはうまく回りません。

- 「誰かがやってくれるだろう」と放置される仕事

- 「これ、本当に自分の役割なんだっけ?」という迷い

- 「その作業、別の人もやってたよね」という重複

こうした事態は、チームのストレスと非効率を生む原因になります。

役割の共有は、肩書きや職位とは別に、プロジェクト単位やチーム運営上での役割を明確にすることを意味します。

たとえば「チームの進捗管理を担うリード」「雰囲気を和ませるムードメーカー」など、形式的な役職を超えた実質的な役割の分担が求められます。

また、役割は固定ではなく、チームの成長や状況に応じて見直すことも大切です。

4-4.この3つの土台が揃うとき、チームは“機能”から“成果”へ進化する

信頼・共通理解・役割共有。この3つが揃ったとき、チームはただ“まとまっている”だけでなく、本質的な成果を生み出せる状態へと進化します。

- 「このメンバーとなら難しい仕事も乗り越えられる」

- 「誰がやるかを気にせず、自然と助け合える」

- 「自分がやるべきことと、チームとしての勝ち筋が見えている」

こうした感覚を持てるチームは、変化や困難にも柔軟に対応でき、持続的に成長していくことができます。

5.心理的安全性と感情知能(EQ)がカギを握る理由

どれだけ優秀なメンバーが集まり、明確な目標や役割が整っていても、心理的安全性と感情知能(EQ)が欠けていれば、チームは真に機能しません。むしろ、表面的にはうまくいっているように見えても、内側では信頼が崩れ、摩擦が生まれ、静かに崩壊が進んでいることさえあります。

強いチームをつくるには、この「目に見えない2つの力」を理解し、意識的に育む必要があります。

5-1.心理的安全性がなければ、チームは“委縮”する

Googleの「プロジェクト・アリストテレス」によって、心理的安全性がチームの成功に最も大きな影響を与える要素であることが明らかになりました。

心理的安全性とは、「このチームでは自分の意見や感情を安心して話すことができる」と感じられる状態のことです。

これが欠如するとどうなるでしょうか?

- 会議で本音を言えず、建設的な議論が生まれない

- ミスを隠そうとする空気が広がり、問題解決が遅れる

- 新しいアイデアが潰され、イノベーションが起こらない

逆に、心理的安全性のあるチームでは、

- 意見の違いが前向きな衝突として受け入れられる

- 失敗が「責任追及の対象」ではなく「学びの材料」として活用される

- チーム全体のエンゲージメントとパフォーマンスが高まる

つまり、心理的安全性は、チームの可能性を最大限に引き出す“土壌”なのです。

5-2.感情知能(EQ)が、目に見えない対人関係を支える

感情知能(EQ: Emotional Intelligence)は、自分と他人の感情を認識し、理解し、調整する能力のことです。

IQ(知能指数)がどれだけ高くても、EQが低ければ、チームの人間関係はギクシャクし、協働がうまくいきません。

特にチームビルディングにおいては、EQが以下のような形で力を発揮します:

- 自己認識:自分の感情や反応を冷静に捉え、感情的な衝突を回避できる

- 共感力:他者の感情を読み取り、適切なタイミングでサポートや傾聴ができる

- 関係性の構築力:信頼と尊敬に基づく人間関係を築くことができる

EQが高いメンバーがいるチームでは、「雰囲気がよい」「対話が建設的」「衝突が生産的」といった特徴が現れやすくなります。

5-3.心理的安全性とEQの“相互作用”が、チームの成長を加速させる

心理的安全性とEQは、それぞれ独立した概念ですが、両者が相互に作用することで、チームの健全性は飛躍的に高まります。

たとえば、

- EQの高いリーダーが共感的な態度を取ることで、チーム内の心理的安全性が高まる

- 心理的安全性のある環境では、メンバーの感情が正直に表出され、EQを活かす機会が増える

このようにして、「安心して感情を表現できる場」と「感情を理解し扱えるスキル」がセットになったとき、チームは本音で語り合い、真の協働が生まれます。

5-4.感情にフタをするのではなく、“活用する”ことがチームを強くする

これまでのビジネスの現場では、「感情は邪魔なもの」「ビジネスに私情は不要」とされてきた面がありました。

しかし、VUCA時代のいま、変化に対応する柔軟性やチームの一体感が求められる中で、感情はむしろ“活用すべきリソース”へと進化しています。

- 落ち込んだメンバーに寄り添える

- 怒りの背景を理解し、対話の場を設けられる

- 喜びや感謝をチーム全体で共有できる

こうした感情のマネジメントができるチームは、トラブルにも動じず、むしろそこから一層の信頼を育てていけます。

6.チームビルディング施策のアイデアと実践例

チームビルディングは、単なるレクリエーションや交流の場ではありません。目的は明確に「信頼関係の構築とチームパフォーマンスの最大化」です。その目的を果たすには、チームの成熟度や課題に応じた施策を戦略的に設計する必要があります。

ここでは、実際に効果が高いとされる施策のアイデアと、それを実践した企業の事例を交えて紹介します。

6-1.アイスブレイクから始める「関係構築型ワーク」

チーム形成初期や新メンバーが加わった直後には、「安心して話せる」場づくりが何よりも重要です。

最初の印象やコミュニケーションのきっかけが、信頼の起点になります。

実践アイデア:

- ポジティブインタビュー:2人1組で「これまでの人生で一番うれしかったこと」などを聞き合うワーク。共感をベースに関係が深まる。

- 価値観カードゲーム:30〜40枚の価値観カードを使い、「自分が大切にしている価値観」を言語化し、共有する。

- バースデーライン:誕生日順や出身地順などで並び、他者を知る軽いワークで壁をなくす。

補足:

こうしたワークは一見“遊び”のように見えますが、「心理的距離」を縮めるうえで非常に効果的です。

6-2.チームで“ミッション”を共創するワークショップ

チームとしての方向性や存在意義を明確にし、共通言語を持つことは中長期的な協働の基盤となります。

これは特に、混乱期〜統一期(Storming〜Norming)の段階で効果を発揮します。

実践アイデア:

- チーム・パーパス共創ワークショップ:

チームがなぜ存在するのか、どんな価値を社会に提供するのかを全員で考え、言語化する。 - ビジョンボードづくり:

1年後、理想のチーム像をイラストや写真で表現し、共有するビジュアルワーク。目標の具体化と共感が高まる。 - KPTミーティング(振り返りワーク):

Keep・Problem・Tryの3軸でプロジェクトを定期的に振り返り、改善と挑戦を継続的に生み出す。

補足:

「ビジョンを押しつける」のではなく、「ビジョンを共につくる」プロセスこそが、チームの自律性と結束を育てます。

6-3.EQを高める「感情共有ワーク」

感情の扱い方を意識することは、チームの質を根底から変えます。

実践アイデア:

- EQマトリクスでの週次チェックイン:

感情(楽しい・つらい・退屈・充実など)をマトリクスに可視化して共有し、「今、自分はどう感じているか」を振り返る。 - 感謝ワーク「ありがとうの時間」:

チーム内で日々のちょっとした貢献や思いやりに気づき、言葉で感謝を伝える文化を育てる。 - 感情ログのシェア:

1週間の仕事の中で感情が動いた出来事をログ化し、共有することで、個人の内面とチームの関係性が深まる。

補足:

感情は、言葉にしなければ共有されません。チームで感情を「扱う」練習を重ねることで、感情知能(EQ)は育ちます。

6-4.実際の企業の取り組み事例

事例①:サイボウズ株式会社

多様な働き方を支えるチーム文化を築く中で、「ありがとうの気持ちを1日1回言語化する」という文化を醸成。

これがチームの心理的安全性を高め、離職率の低下にもつながった。

事例②:あるベンチャー企業(aund研修実績より)

形成期の新規プロジェクトチームにおいて、初期1ヶ月で3回のチームビルディングワークショップを実施。

- Day1:ジョハリの窓と価値観共有ワーク

- Day2:ビジョン共創ワークと目標設定

- Day3:感情シェアと行動宣言

結果、プロジェクト開始2ヶ月で、社内プレゼンのクオリティとチーム満足度が過去最高に。

6-5.チームビルディング施策は“継続”がカギ

チームビルディング施策は、単発のワークショップでは効果が限定的です。

- 定期的な振り返り

- 継続的な感情共有

- 組織の変化に応じた柔軟なデザイン

こうした「持続的な働きかけ」があってこそ、強いチームは育ちます。

7.aundのアプローチ:変化に強いチームづくりを伴走で支援

チームビルディングは一度限りのイベントではなく、「組織が変化に適応し続ける力」を育てる長期的な取り組みです。特に今、Job型雇用の拡大や転職の一般化が進むなか、個々のメンバーが短期間で信頼関係を築き、チームとして機能するスピードが求められています。

言い換えれば、チームビルディングの巧拙が、企業の生産性や人材の定着率、さらには「選ばれる組織」かどうかを左右する時代に入っているのです。

7-1.aundのスタンス:正解を教えるのではなく、チームの“問い”を引き出す

aundが大切にしているのは、どこかにある「正解」を押しつけることではありません。

むしろ、チームの中に眠っている力や問いを引き出し、言語化し、共有することにこそ意味があると考えています。

たとえば、チームがまだ形成期であれば、「このメンバーと一緒にやっていけるか?」という不安や期待を丁寧に扱うワークから始めます。

混乱期であれば、「本音が言えない関係」や「リーダーシップ不在」といった言いづらい課題にも、ファシリテーションを通じて安全に光を当てていきます。

7-2.“人間関係の質”が“成果の質”を決める

組織開発の研究でも、成果を左右するのは戦略やスキルだけではなく、人間関係の質やチーム内の感情の扱い方だと指摘されています。

Googleの「プロジェクト・アリストテレス」でも、成果を出すチームに共通していたのは“心理的安全性”でした。

aundは、こうした「人と人との間に生まれる空気」こそが、組織の未来を決める鍵だと捉え、会議や対話の場づくりを支援しています。

7-3.チームの状態に合わせたカスタマイズ支援

チームによって課題も状況も異なります。

そのためaundでは、以下のようにチームの成熟度や組織フェーズに合わせた柔軟な設計を行います。

| チーム状態 | 主な課題 | aundの支援アプローチ |

|---|---|---|

| 形成期 | 関係性が希薄、期待のすれ違い | 信頼構築のワーク(ポジティブインタビュー、価値観共有など) |

| 混乱期 | 意見の衝突、目的のズレ | 対話型ファシリテーション、言語化ワーク、KPT |

| 統一期 | 一体感はあるが停滞気味 | 成果の可視化と意味づけ、行動計画の明確化 |

| 機能期 | 高パフォーマンスの維持 | 内省とイノベーションを促すワークショップ設計 |

7-4.持続的な成長を支える「伴走型ファシリテーション」

aundの強みは、単発の研修ではなく「チームの進化を伴走するスタイル」です。

- 月次のチームセッション

- 社内会議へのファシリテーター参画

- チームごとの行動宣言とフィードバック

- リーダー層への1on1コーチング

こうした継続支援を通じて、場当たり的ではない本質的なチーム成長をサポートします。

チームの可能性は「対話の質」で変わる

チームが自らの力で「何をすべきか」に気づき、納得し、行動に移せる状態をつくること。

それが、aundが支援するチームビルディングの本質です。

変化の激しい時代だからこそ、短期間で信頼関係を築き、変化に適応できる柔軟なチームが求められています。

そのためには、一人ひとりの想いを引き出し、つなげる“対話の場”が不可欠です。

あなたのチームは今、どの段階にありますか?

そして、次の成長の一歩をどこから踏み出しますか?

aundは、そこに寄り添い、ともに考え、ともに歩みます。

サービス紹介:「チームビルディング支援サービス」